辟雍NEWS

神奈川県支部便り No.24 1月(2026)

神奈川県支部便り No.24 1月(2026)

辟雍NEWS

神奈川県支部便り No.24 1月(2026)

神奈川県支部便り No.24 1月(2026)

辟雍NEWS

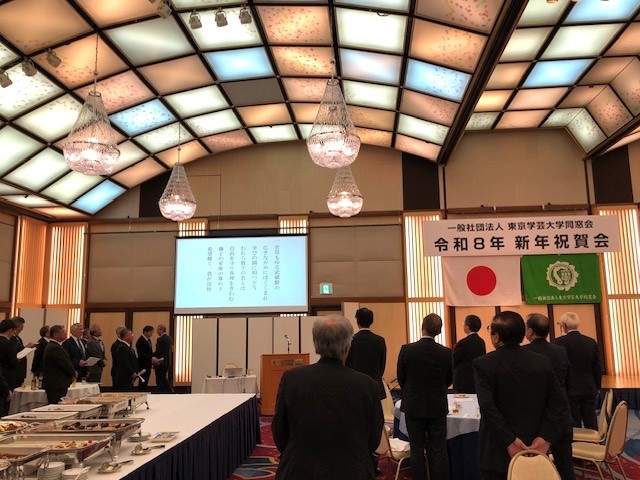

東京学芸大学同窓会新年祝賀会(1月25日)

一般社団法人東京学芸大学同窓会の令和8年新年祝賀会が、去る1月25日(日)12時より東京ガーデンパレス(文京区)にて開催されました。

昨年の6月に選出された茅原直樹新理事長が開会の挨拶をし、来賓の佐々木幸寿副学長が國分充学長の挨拶を代読しました。東京学芸大学同窓会の発展を祝うとともに、本学とも引き続き、連携を進め、協力を仰ぎたい旨の話でした。

今回は、150名が参加しました。コロナ後ではもっとも多い人数でした。会の途中で参加者の多かった区ごとに表彰がなされ、茅原会長のユーモアあふれる紹介もあって大いに盛り上がりました。恒例の写真撮影は勤務校のある区ごとに、また学校種ごとに行われ、和気あいあいとした雰囲気の中、参加者は明日に向かう活力を得ることができました。

辟雍会からは来賓として馬渕貞利会長、丹伊田敏副会長、山本一雄副会長、松川正樹副会長、二宮修治組織部長、小澤一郎広報部長が出席しました。(小澤一郎 記)

写真1 挨拶する茅原直樹理事長

写真2 写真撮影

写真3 辟雍会関係者

写真4 「♪若草もゆる」

修正 2026年1月31日 11:06

辟雍NEWS

2026年新年の挨拶

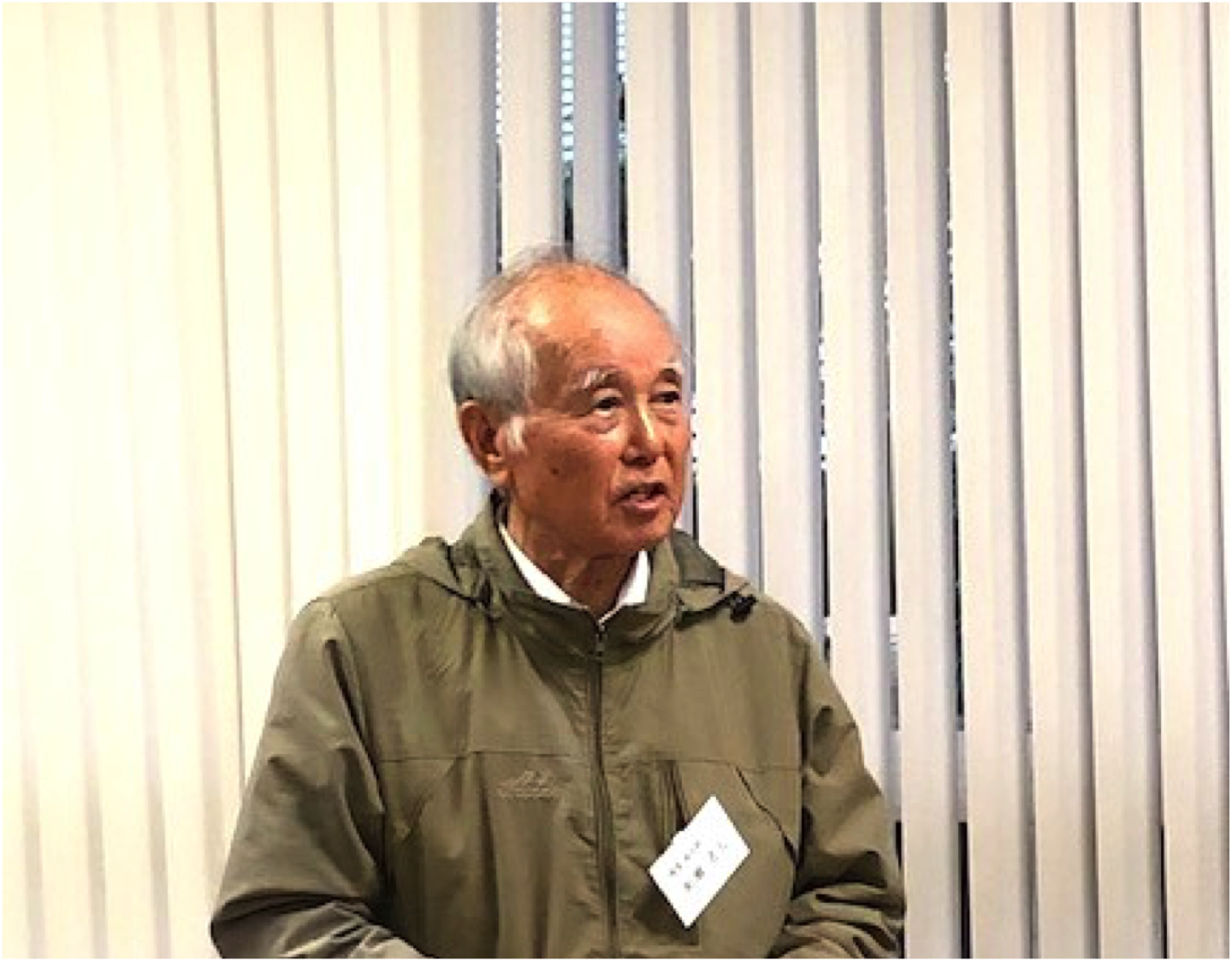

東京学芸大学辟雍会会長 馬渕貞利

辟雍会会員の皆様、新年明けましておめでとうございます。

本年も辟雍会がさらに発展する年となりますように、そして、皆様にとって良き年となりますように、ともに心を新たに頑張ってまいりたいと思います。

最近、地球温暖化の影響が顕著に表れるようになり、前例のない大きな自然災害が世界の各地で起きています。その上、地球の地殻変動までが活発化して地震や火山噴火のニュースが後を絶ちません。辟雍会では、昨秋、気象学者の立花義裕先生をお招きしてホームカミングデーの講演をしていただきましたが、先生のお話しによると、日本は地球温暖化による影響をもっとも受けやすいところなのだそうです。そのような土地に暮らす私たちは、自分の身を守るためにも地球温暖化を防止する活動に率先して取り組まねばなりません。こうした活動の一環として、私たちは災害のリスクを減らす活動を意識的に追及していきたいと思います。そして、学芸大学から全国に向けて「地球温暖化防止・災害リスク極小化行動プラン」のようなものを発信することを夢見ています。折しも昨年末の辟雍会運営委員会におきまして「辟雍会学生表彰規程」を施行することが決まりました。誰もが注目する行動プランの作成者をこの規程に基づいて表彰できれば、こんな素晴らしいことはありません。

ところで、最近、日本でも排外主義的な言動が目立ってきています。一部の人の不法行為などを例に挙げ、結果的には相対的な弱者をまとめて攻撃するような行為は厳しく批判されなければなりません。こうした行為は往々にして、子供の世界で深刻化している「いじめ」を増幅するものにもなりかねません。今日の世界では、あらゆる事柄に対して地球大的な思考が要求され、あらゆる場所でインクルーシブな立場が求められています。前途に希望が持てず鬱屈した気持ちがあるからと言って、排外主義を声高に叫ぶような行為を英雄視することには、私たちはもっと慎重であるべきです。世界の各地で民族紛争が激化しているのも、こうした動きと無縁ではありません。知らず知らずのうちに紛争の渦に巻き込まれて多くの人々が苦しい生活を強いられ、日々貴い人命が失われています。そんな中で、新年早々からアメリカの大統領が極端に侵略的で暴力的な言動を繰り返しています。私たちはこうした暴挙を決して許してはなりません。

2004年に日本の国立大学が法人化されて以降、一貫して国立大学法人に対する国からの交付金が削減され続けた結果、東京学芸大学は今や、他の国立大学や私立大学と同様に大学の存立自体が危ぶまれる危機的事態に直面しております。こうした非常事態を打開するためには、何よりもまず国の教育政策の抜本的見直しが必要になっておりますが、辟雍会といたしましても、東京学芸大学に対する運営費交付金が大幅に増額されることを願ってやみません。東京学芸大学の研究環境が極端に劣悪化し、大学教育の質が著しく低下しているこの現実を、真の意味で日本の教育立国を目指す私たちは看過することができません。

それと同時に、私たちにはさまざまな形で東京学芸大学に対する支援を強化する方策が必要になっております。これまでも辟雍会では東京学芸大学学生の教育環境整備に努めてまいりましたが、今後は学芸大学がフラッグシップ大学としての個性をさらに発揮するためにも何がしかの協力ができないかを検討していきたいと思います。ご承知のように、辟雍会は学芸大学の全ての構成員を会員とする組織です。したがいまして、学芸大学の教職員が意気高く働けるように支援していくことも本会に課せられた重要な責務の一つであり、本年度はこの面でも新機軸が立てられればと考えております。ただ、そのためには全ての大学構成員に本会の存在意義を正しく理解していただく必要があり、この面でもたゆまぬ努力が求められております。

今年の干支は午年です。これにちなんでよく思い起こされる言葉に「人間万事塞翁が馬」という言葉があります。これは中国前漢の時代に編まれた『淮南子(えなんじ)』の巻18「人閒(じんかん)訓(くん)」に収録されている逸話から生まれた言葉です。一般にこの言葉は、北方民族との攻防の地に住む人が馬と織りなす関係から、人の幸・不幸は転変ままならぬものであることを説くものと解されています。しかし、落馬して骨折したことによって北方民族の襲撃を逃れることができたという最後の一節は、どのような困難にも強い意志をもって対応することの重要さを示唆するものとなっています。この故事を踏まえて考えてみますと、私が上記しました三つの事柄はどれも気の滅入るような話ですが、私たちにとって禍のようにみえるこれらの事柄も、すべて前向きに強い意志をもって対応すべきことを求めているように思われます。

どうか、本年もよろしくお願いいたします。

辟雍NEWS

東京学芸大学辟雍会2026年新春特別公開講座

『ものづくり・まちづくり・ひとづくり』シンポジウム

起業する先輩たち‼

東京学芸大学辟雍会では、学芸大学卒業後に日本の各地で起業して、とてもユニークな「ものづくり・まちづくり・ひとづくり」活動を展開している卒業生たちを招き、それぞれの日頃の活動について思う存分語っていただきます。教職とともに将来クリエイティブな活躍の場を目指している学芸大生のみなさん‼ この公開講座にふるってご参加ください。参加費は無料です。

【日 時】 2026年1月25日(日)14:30~17:15

【会 場】 東京学芸大学芸術館学芸の森ホール

【講師&パネラー】

◎ 篠田花子さん(大学院美術教育専攻2016年修了、岐阜県在住)

探求型学童保育「ヒトノネ」、放課後等デイサービス「みちな」、児童向け個別指導塾「アイマル」、中高生「クリエイタークラブ」等を運営し、多様性を理解し合える社会づくりを目指す。

◎ 阿部円香さん(K類多言語多文化2014年卒業、秋田県在住)

古民家を改修した「Hotel&Bar CAMOSIBA」を経営し、家業の醸造業を継いで横手産りんごの発泡酒を開発、醸造所タップルームとサウナ付き貸し宿の複合施設を運営する。

◎ 原井紗友里さん(K類国際教育2010年卒業、富山県在住)

株式会社オズリンクスを経営し、越中八尾の「ベースOYATSU」で宿・カフェバー・レンタルスペースを運営する一方で、着物のアパレルブランド「tadas」を立ち上げる。

◎ 松下 光さん(A類美術2019年卒業、日本各地を移動して活動)

ウェブ制作やグラフィックデザインに関する活動を展開し、シェアハウスの運営や小中高大生向けのオンラインイベント企画やまちづくりコンテンツデザインにも携わる。

主催:東京学芸大学辟雍会 ☏ 042-321-8820

辟雍NEWS

青森県東部沖地震のお見舞いとお願い

去る12月8日の深夜、青森県東部沖で大きな地震が発生し、青森県東部を中心に多くの方が被災されました。私たちは、辟雍会青森県支部の会員の方々にも被害が及んでいるのではないかと案じております。

つきましては、青森県支部をはじめ被災された方に対し心よりお見舞いを申し上げますとともに、今回の地震に関する情報を辟雍会本部にお寄せいただきますよう、お願い申し上げます。私たちは、お寄せいただいた地震情報をもとに辟雍会としての対応を検討いたしますとともに、その地震情報を全国の辟雍会員の間で共有し、今後の備えにできればと考えております。

ご承知のように「地震大国」といわれる日本では、どこで生活していても大きな地震に遭遇する可能性があります。今日では、そうした事態に対応するために地震対策に関する情報は数限りなくありますが、私たちの間でも日頃から地震に備える意識を高めていく必要があります。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

2025年12月10日

東京学芸大学辟雍会会長 馬渕 貞利

辟雍NEWS

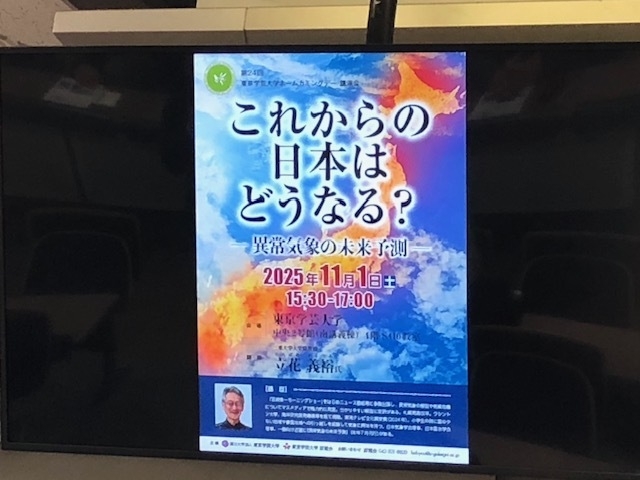

東京学芸大学ホームカミングデー講演会

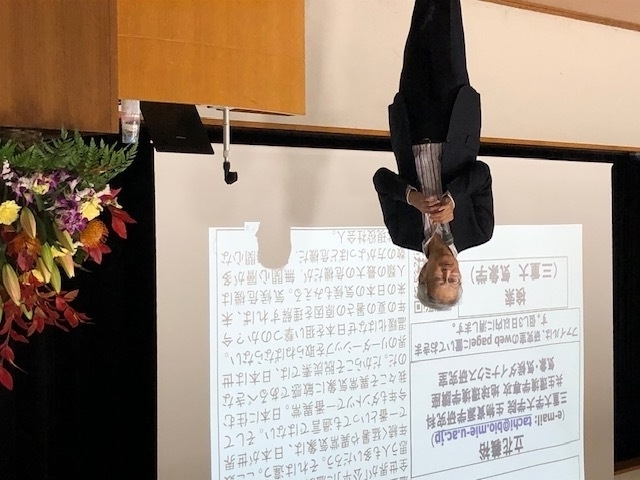

本学と辟雍会との共催事業「第24回東京学芸大学ホームカミングデー講演会」は11月1日(土)、小金井祭第1日に行われました。講演は三重大学大学院教授の立花義裕氏でした。立花氏は気象学を専門とし、「羽鳥真一モーニングショー」を始めマスコミにも登場して異常気象についてわかりやすく解説することで知られています。講演題目は「これからの日本はどうなる?―異常気象の未来予測―」でした。昨年の夏は暑かった、今年はそれをはるかに上回る暑さだった、と切り出してユーモアを交えてのおよそ1時間半、熱のこもった話に圧倒されました。

なぜ暑いのか。話によると、偏西風の蛇行によって、チベット高気圧、南北傾斜高気圧、太平洋高気圧が折り重なるように日本列島上空に張り付いた時の現象といった気象予報士の解説があるが、実は海面温度の上昇が主たる原因で、流れの早い黒潮が熱帯の高温の水を日本列島に運んでくる、こうして日本列島は高温化の条件が揃う位置にあるということでした。日本付近の海面温度の上昇は世界でもダントツで、2023年から異常な状況だそうです。日本列島は異常気象から狙い撃ちされていると思いました。

日本の未来は気象の面からみると、暗澹たる気持ちになります。猛暑、豪雨、豪雪は深刻な被害をもたらし、経済の面での打撃も大きい。これがずっと続くのでしょうか。寒暖の差が大きくなればそれによる死亡率も上がり、人口減少に拍車をかけます。人々は暑さを逃れ、また寒さを逃れ、さまよう状況が出てきてもおかしくないと思われます。北極の氷が解け始めているのを止めることもできない。日本はどうしたらよいのか、私たちはどうしたらよいのか。地球温暖化の原因が二酸化炭素等の温室効果ガス増加であることは疑う余地がないと立花氏は言います。この問題は私たちの問題であることをあらためて突き付けられました。イタリアでは「気候変動」が必修科目に置かれているそうです。明日を担う子どもたちへの教育的観点からも、集まった教育関係者は他人事でない話と受け止めたに違いありません。(小澤一郎記)

写真1 講演題目「これからの日本はどうなる?」

写真2 講演する立花義裕氏

写真3 ホームカミングデー講演後、立花義裕氏を囲んで

左より村松泰子元学長、國分充学長、立花義裕氏、馬渕貞利会長

辟雍NEWS

令和7年度辟雍会全国代表者会議

前夜の雨があがって、小金井祭第1日目の準備が進む中、11月1日(土)13:00より辟雍会の全国代表者会議が東京学芸大学第1会議室(本部棟3階)において開催されました。冒頭、馬渕貞利会長が、今年度も引き続き支部の新しい設立を目指ざしていると挨拶しました。続いて本学の國分充学長より挨拶がありました。その中で、教員養成フラッグシップ大学の指定に関連する報告とともに、本会より附属図書館「教職支援コーナー」の書籍購入に際して支援を受けたことに対しての謝意がありました。

議事は辟雍会各部の活動についての報告が中心でした。その中で各支部において名簿管理が個人情報の壁によって困難なこと、若い会員への勧誘が課題の一つであること等、工夫すべき提案も織り交ぜながら意見交換がなされました。議事が終わって、松村茂治幹事長の進行で出席した支部代表(宮﨑、佐賀、岡山、鳥取、福井、新潟、長野、神奈川、千葉、栃木、宮城、青森、北海道、大分、香川、兵庫、静岡)より各支部の状況についての報告がありました。最後に臼木信子副会長の挨拶があって閉会となりました。(小澤一郎 記)

写真1 全国代表者会議(11月1日)

写真2 この日は小金井祭第1日 学生たちのパフォーマンス

辟雍NEWS

神奈川県支部就職等相談会のご案内

辟雍会神奈川県支部 ホームカミングデー企画

現場での不安、職場での悩み事について、想像して恐れるのではなく、話してみると不安の解消や解決の糸口が見つかるかも!!

日時: 2025年11⽉1⽇(⼟)10:00〜12:00、13:00〜15:30

会場: S棟 S304教室

事務局: 原英喜(メールアドレスは後添のビラに記載)

辟雍NEWS

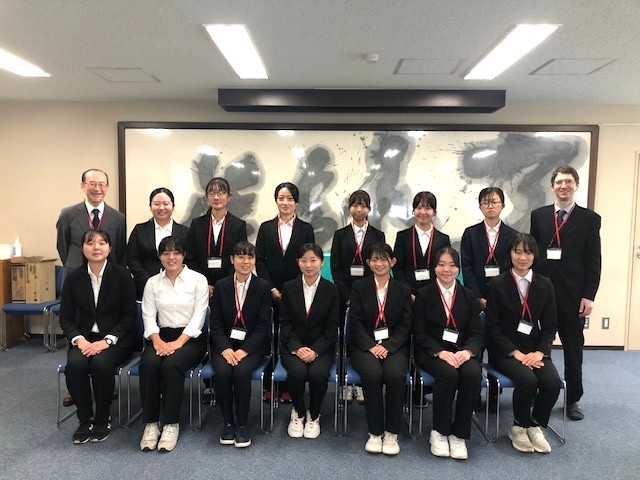

令和7年度 学校等訪問事業⑧ 玉川聖学院中等部・高等部

東京学芸大学と辟雍会の共催事業・学校等訪問事業による「先輩たちのいる学校を訪ねよう!」の8回目は、10月9日(木)に玉川聖学院中等部・高等部(世田谷区)で実施されました。当校は東横線自由が丘駅と大井町線九品仏駅に近い閑静な住宅街にあります。

当校は女子校として「世界をつなげる心を育てる女子教育」を掲げています。安藤理恵子学院長は、「世界」とは「となりの人」のことを意味し、生徒には「つなげる」人間になってほしい、そして学校生活では「かけがえのない私の発見」「違っているからすばらしいという発見」「自分の可能性、使命の発見」という「発見」を追及してほしいと強調します。その上で、精神的に変化の大きい女子中高生には、芯になるバックボーンを示すことが必要だと説きます。

授業参観は学生の専攻に倣って、英語会話・英語科コース、理科・情報化コース、国語科・社会科コース、芸術・家庭科・特別支援コースの4つに分けて案内されました。案内の先生方の学生に対する解説の丁寧さ、優しさが感じられました。

昼食時に行われた訪問の振り返りでは、学生から感想と質問がたくさん出ました。学芸大学卒業生2名の女性教員が教師としての経験談を交えて応答しました。また、当校の卒業生でもある育休の先生が幼児を抱えながら、仕事と子育てにまで及ぶ現実の話をした時は、参加者全員(女子学生)が関心をもって耳を傾けていました。学芸大学で学んだ特別支援教育は教育現場のどんな場面でも生きているという話もありました。櫛田真実中高等部長(校長にあたる)は、私学であることやミッションスクールの特色などについて自身の教師歴(公立から私立へ)を辿りながら解説しました。学生たちは教師の在り方について一つの示唆をあたえられたようでした。

参加した学生13名(学生10名、院生3名)、引率者は大学からVoegeli Wolfgang准教授、辟雍会からは小澤一郎理事でした。(小澤一郎)

写真1 校舎は2階の廊下で特別教室棟につながる(一部加工)

写真2 廊下で授業の説明を聞く学生たち(一部加工)

写真3 本学卒業生の教員の話を聞く学生たち

写真4 参加者一同

訂正 2025/10/15

辟雍NEWS

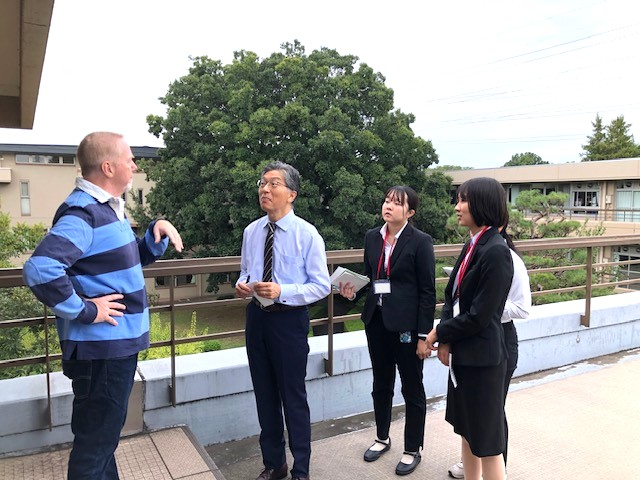

2025辟雍会神奈川県支部研修会(座談会)

日 時: 令和7年11月22日(土) 14:30~16:20

会 場: ミューザ川崎シンフォニーホール(JR川崎駅北口より徒歩5分)

テーマ: 「ネパール人から見た日本の教育事情(多文化共生社会の現状)」

目 的: 近年、学校で増加している外国籍生徒が抱える問題は多岐に渡っている。今回は実際に日本の学校を卒業した方から、様々な経験についてお話しいただき、現状の認識と、教育課題を中心に理解を深める事を目的とする。

話 者: Merita Shrestha(メリタ セレスタ)さん

・日本在住12年 現在会社員 (既婚、1児の母)川崎区在住

・神奈川県立向の岡工業高校定時制卒業

座談会時程 司会進行:本多(辟雍会理事)

14:30~ 話者の紹介、既発表資料の振り返り(平成30年)

14:45~ 話者からの様々な体験発表等

15:15~ (休憩)

15:25~ テーマを絞って質疑応答(事前に質問を集めておく)

15:55~ 他のネパール人参加者を交えた座談会

16:00~ まとめ *感想用紙記入

16:15~ 閉会(集合写真) *会場現状復帰

~16:30 会場完全撤収 *17:00~ 懇親会(別会場へ)

日本の学校、定時制高校、日本で困ったこと、在学中のエピソード、結婚(式)、妊娠・出産、子育ての事、ネパールと日本との違い、学校にして欲しかった事、困った事、生活上の問題点、日本在留に関する事、将来の職業希望等、座談会参加者からの質問回答等 の予定です。

更新 2025-10-09

辟雍NEWS

令和7年度 学校等訪問事業⑦ 国際基督教大学高等学校

東京学芸大学と辟雍会の共催事業・学校等訪問事業による「先輩たちのいる学校を訪ねよう!」の7回目は、10月7日(火)に国際基督教大学高等学校(小金井市)で実施されました。当校は国際基督教大学の広大な敷地の一角にあります。10月に入ってもなお暑さを引きずる日々が続きましたが、この日は気温も下がり秋の気配を感じました。

迎えてくれた中嶌裕一校長は講話の冒頭、当校の創立期(1978年創立)に触れました。建学の方針づくりあたって、当時東京学芸大学を退職した原真教授の参画があったと話しました。原教授は退職前に東京学芸大学附属大泉中学校校長、そして全員が帰国生である附属高等学校大泉校舎(現附属国際中等教育学校の前身)の主事であり、帰国生の実態をよく知る先生でした。そして最初の帰国生徒教育センター長として当校の基盤をつくりました。1学年定員240名のうち、一般生が80名、帰国生が160名という生徒の割合、つまり帰国生が3分の2を占めるというユニークな学校です。平和・人権・キリスト教を柱とした多様性を重視する学校でした。

中嶌校長と青山明子教頭の説明に対して学生全員から感想と質問が寄せられました。校長が「何を学ぶか、いかに学ぶか」というよりは「だれと学ぶか」が大事であると強調されたことに、共感の声が上がりました。海外で学んだ帰国生徒と国内生徒と共に学ぶという多様性の中で、生徒が人間的に成長していることに、学校全体が手応えを感じているという実感が伝わってきました。また、校長から私学教員の実態についても詳細な説明が加えられ、そのよどみない話しぶりに感心したという声もありました。

校長と教頭の案内によって2班に分かれて教室を廻りました。当校の特色でもある4つのレベル別の授業(数学・国語・英語)をじっくりと見学することができました。また、ネイティブ教員から授業に対する説明も伺うことができました。

参加した学生7名(学生6名、院生1名)、引率者は大学から岩田康之教授、荒川悦雄教授(辟雍会理事兼任)、辟雍会からは小澤一郎理事でした。(小澤一郎)

写真1 校舎の中庭

写真2 授業後、ネイティブ教員に質問する学生(中央は中嶌校長)(一部加工)

写真3 校長、教頭による説明に聞き入る学生たち

写真4 参加者一同

辟雍NEWS

令和7年度 学校等訪問事業⑥ 富士見市立つるせ台小学校

東京学芸大学と辟雍会の共催事業・学校等訪問事業による「先輩たちのいる学校を訪ねよう!」の6回目は、10月1日(水)に富士見市立つるせ台小学校で実施しました。参加した学生は5名(学部生4名、院生1名)、引率者は辟雍会から副会長の臼木信子先生、大学からは荒川悦雄(辟雍会理事兼任)でした。校長の藤谷健二先生が迎えてくださり、教頭の田村和彦先生がご案内くださいました。学校教育目標は「思いやりのある子 よく考える子 がんばる子」です。

つるせ台小学校は、駅に近い住宅地の統合新校として開校20年目に当たるそうです。オープンスペースの教室や、太陽光発電・屋上緑化・校庭の芝生化等のエコスクールパイロット・モデル事業(文部科学省、農林水産省、経済産業省、及び環境省が連携協力)の認定校です。地域と連携した教育活動を推進している公立小学校です。

校長室の隣の会議室にて学校紹介をしていただき(写真1)、総勢で一回り校内見学、その後、校内を各々自由に授業見学する行程でした。教室は、基本的に、廊下側の壁が無い構造で、南北あるいは三方向に窓がある広々した感じでした。我々一行が廊下を進んでいくと、教室の児童らと、時折、目が合いました。すると、授業中でしたが、挨拶や歓迎の言葉があちらこちらから湧き上がってきました。教室の壁が無い構造は、開校当初は、先生らも戸惑ったようですが、現在では、廊下側の領域にカウンター風のテーブルが並べられ、提出物を集めるのに使うなど、先生たちに活用されていました。目的別に従来風の教室もありました。校内の掲示物は趣向が凝らされ、階段のステップの鉛直面にも「1 km = 1000 m」などの豆知識がありました。特に手が込んでいたのは、図書室の装飾でした。上履きを脱いで入室し、内装の六面が水族館風に施されていました。なんと、書棚が囲む中央の空間には、机と椅子ではなく、車座にクッションが配置されていました(写真2)。目につくところは、科学の本でいっぱいでした。

あいにくの雨天でしたが、校内発電を確認しました(写真3)。休み時間の児童らは、人懐っこく、昇降口にいた我々に、亀を触って見せたり、金魚の水槽のことを紹介してくれたりしました。我々の間をカエルのようにぴょんぴょん飛び跳ねている男の子は、「僕の名前を憶えてね」と名札を見せてくれました。

給食はソフト麵と漬物と卵焼きと牛乳で、九州の味付けだと放送係の声が流れ、フォークでいただきました。午後は、教頭先生のお話でした。教職に就いて、人の成長に永くかかわることができることを喜んでいらっしゃいました。

帰り際に、正門にて集合写真を撮っていると(写真4)、「ケロケロ!」と先ほどのカエルの男の子が声をかけてくれました。「よく考える子」らの成長がとても楽しみになりました。

駅までの道の学生たちは進路の話で持ちっきりでした。(荒川悦雄)

写真1 学校紹介の様子

写真2 水族館のような内装の図書館(一部加工)

写真3 校内発電のモニター

写真4 正門前にて集合写真

更新: 2025-10-08

辟雍NEWS

令和7年度 学校等訪問事業⑤ 文化学園大学杉並中学・高等学校

東京学芸大学と辟雍会の共催事業・学校等訪問事業による「先輩たちのいる学校を訪ねよう!」の5回目は、9月30日(火)に文化学園大学杉並中学・高等学校で実施されました。本校の歴史は女子校から始まりました。そして10年前にカナダBC州政府の"Bunka Suginami Canadian International School(BSCIS)"の卒業資格を得るというダブルディプロマの制度を国内で初めて導入しました。その頃から、学校の風土が大きく変わりました。その後、男女共学校となり、教育方法・内容にも変化が見られました。本校の建学精神は「感動の教育」。青井静男校長は生徒たちに「燃えよ!価値あるものに」と激励しています。

学生たちは数人に分かれて授業見学をしました。社会科、国語では常に生徒たちが一人1台のパソコンを用いながら、意見交換し発表し合う光景が見られました。テンポのよい授業には生徒の緊張が途切れることがありません。また資料を読み取り自分の言葉で説明する国語の授業は、社会科の授業にも相通じるところがあり、そこに教師の力量の高さを感じさせます。

本校は、PBL型授業を進め、生徒の活動を中心とした授業設計を行っていますが、それをすべての教員が実践しているところにこの学校の特色と強みがあります。校長以下、役職ある教員をはじめ、新しいことに挑戦する姿勢がみなぎっています。STEAM教育を進め29人のネイティブ教員が英語教育を担い、多数の帰国子女を受入れる。学校全体がグローバルな雰囲気に包まれています。

珍しいことに、カナダ人の教員志望学生の教育実習の場を提供しています。さらに校内に「文化杉並教育イノベーションセンター」を設立して、未来志向の先生の養成に注力し、校内に留まらずその活動を学校外に拡大してすべての教員研修の機会を提供する活動を始めています。学生も研修の一部を試聴し、活動しました。新しい風がいつも漂っている学校―この学校を束ねるのは松谷茂理事長で、本学卒業生でした。

参加した学生は6名(学部生5名、院生1名)、引率者は大学から見世千賀子准教授、荻上健太郎准教授、荒川悦雄教授(辟雍会理事兼任)、辟雍会からは小澤一郎理事でした。(小澤一郎)

写真1 学校の校旗

写真2 廊下で授業見学前の案内を受ける学生たち

写真3 試みとして教員研修の一部を受講する学生たち

写真4 参加者一同

更新 2025-10-08

辟雍NEWS

令和7年度 学校等訪問事業④ シュタイナー学園高等部

東京学芸大学と辟雍会の共催事業・学校等訪問事業「先輩たちのいる学校を訪ねよう!」の4回目はシュタイナー学園高等部。場所は八王子市を超えて山梨寄りの相模原市緑区、旧藤野町。JR藤野駅を間に挟んで東西に初等部・中等部と高等部に分かれています。いずれも旧小学校の校舎を改造して学校運営を行っています。1987年に都内のビルの1室で誕生した「東京シュタイナーシューレ」から始まり、2004年に内閣府の「構造改革特別区域法」(特区)を活用して旧藤野町と提携して学校法人として出発しました。高等部は2012年に神奈川県知事より認可されました。

シュタイナー教育はドイツで始まり、100年以上の歴史を持ちます。自立した自由な人間の教育を目指しています。特色あるカリキュラムの一つが、エポック授業。主要教科を中心にテーマ別に毎日、朝の学びに適した時間帯に105分間を充て、じっくりと授業に向き合うものです。本学からの参加者4名は二人ずつ2組となって、一組は美術史(高校1年生)、もう一組は数学(射影幾何学)の授業(高校2年生)を見学しました。前者はデューラーの『十三歳の自画像』を大画面のテレビモニターに映し、先生が生徒らにその絵の特徴を対話形式で、詳細に観察させながら、紹介されました。こんな授業を受けたらどうしても自画像が描きたくなるというようなむずむずする時間でした。後者は「デザルクの定理の応用」というテーマでしたが、聞いたことのないものでした。三角形の窓から差し込む一点からの光が床面にどのような図形となって写るかを説明していました。黒板に貼り付けた住宅模型をペンライトで照らして、写し出される図形がペンライトの位置で変わることを視覚的に確認し、まずは感激。続いて、B4サイズの触り心地の良い紙に、点光源や窓枠、床面が二次元平面に大きく書かれたところに、各自が爽快に誘導されながらアナログ的に書き加え、作図し、いつしか課題を解決していました。授業が終わると、生徒らは計算結果を各自の大きな作品ファイルに、たくさん詰まったその次の頁に、折らずにしまっていました。

掃除の時間を挟んで、午前中の残りの時間は、専門科目と呼ぶ、いわゆる普通の授業を見学しました。数学(高校2年生)では、一次関数の授業でしたが、終わり際の時間に五角形を元にして描く軌跡のクイズ(執筆時に筆者未解決、じっくり紙に定規で書きたいです。)や正方形の上面をもつチョコレートケーキを三等分する話(筆者解決)なども聞かせてくださいました。あちらこちらから、和やかに飛び交う生徒たちの発言は、先生と息の合った楽しいおしゃべりのようでした。また、音と言語を身体によって表現する「オイリュトミー」(美しい調和のリズム)の授業(中学3年生)も独特でした。イメージは「舞踊」に近いのですが、「音」を表現するということで、音階を手の動きで表現することを基本としています。この日はベートーベンの「歓喜の歌」と『古事記』の一場面を題材にした表現活動でした。単色の衣装にバレーシューズを履いて、クラスの皆で膨らんだり窄まったり。指導するダンサーのような先生はあちこちを蝶のように移動していましたが、グランドピアノの演奏者の傍らで、校長先生とともに、椅子に座って参観させていただきました。なんとも心が揺さぶられるような、芸術活動に感動を覚え、何故か涙が込み上げました。他にも教室内では織物、工芸など手仕事の学習場面や運動場での石工を見学しました。10人前後の少人数のクラスの中で生徒が臆することなく質問をし、意見交換する様子が見られました。

昼食の時間は、校長先生らがご同席くださり、本学からの訪問者の質問に丁寧に答えて下さいました。

写真1~3は事前挨拶時に撮影したもの、写真4は当日のものです。

シュタイナー教育は教育関係者にとっては非常に興味深いものですが、この日の学生参加者は結局1人。訪問日程が急遽設定されたので周知期間がほとんどなかった事情がありました。引率者は大学から見世千賀子准教授、荒川悦雄教授(辟雍会理事兼任)、辟雍会からは小澤一郎理事でした。(小澤一郎・荒川悦雄)

写真1 シュタイナー学園高等部

写真2 教室の壁は保護者によって新しく板が貼られた

写真3 生徒の手作りの織物

写真4 参加者一同(撮影者を含めて4名)

更新: 2025-10-08

辟雍NEWS

辟雍会通信22号

辟雍会通信22号

辟雍NEWS

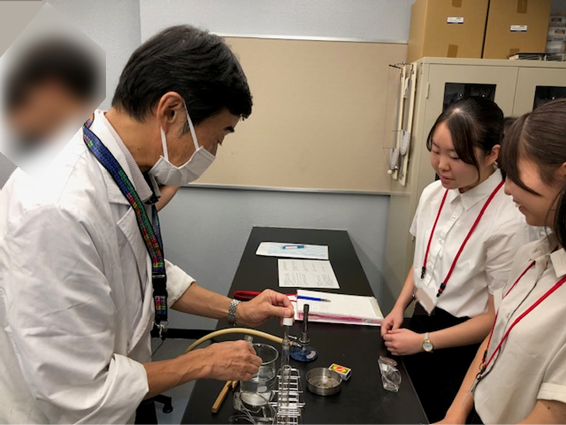

令和7年度 学校等訪問事業③ 多摩大学目黒中学校・高等学校

東京学芸大学と辟雍会の共催事業・学校等訪問事業「先輩たちのいる学校を訪ねよう!」の活動報告です。本学の学生7人と院生1名を辟雍会の役員と大学の教員5名(丹伊田敏先生、小澤一郎先生、岩田康之先生、見世千賀子先生、荒川悦雄)が引率し、2025年9月24日(水)午後、多摩大学目黒中学校・高等学校を訪問してきました。理科室にご案内され、理事長・校長の田村嘉浩先生らに挨拶の後、岩藤英司先生(本学理科卒業生、辟雍会幹事)が教壇に立つ「化学基礎」の授業「化学反応と光エネルギー」を高校一年生の座る後方にて参観させていただきました。

白衣に馴染む先輩は初見のスーツ姿の後輩らを栄養ドリンクの蛍光とヘモグロビンが発光する授業で照明を明るくしたり暗くしたりし、周期律表のレイをまとって、迎えてくださいました。気が付くと、三角フラスコ、試験管、ビーカー、及びガスバーナーが生徒らの机上で、試薬の出番を待っていました。やがて歓喜勇躍する女声と男声。映像のプロが魅せてくれた授業に動画はなく、本物の逸品の複数形でした。本学の学生用の実験セットまでご用意くださっていたことも篤い配慮を感じました。プリントを埋める宿題で授業を結んでいましたが、掌を照らしたルミノール反応の青白い微光は生徒らのご自宅の夕食の団欒を盛り立てたことでしょう。

黎明期から続いているという当校との親交は、当日も愛称で相呼ぶ笑顔に表れていました。生徒のためを熱く静かに語る獅子の星座の先輩らが歩まれた教育者の純粋な道は、その先を進みゆく訪問者らを励ましているようでした。大都会の大通り沿いにある大きな建物の学校で、大きく垂れる稲穂らが眩しく光を放っている様子を木洩れ日のようにお裾分けいただきました。

荒川悦雄(物理学教室、辟雍会事業部)

写真1 学校前の歩道橋から臨む校舎

写真2 参加者一同(一部修正)

写真3 化学基礎の実験指導の様子(一部修正)

写真4 国語の授業を見学中

更新: 2025-10-08

辟雍NEWS

第6回学校等訪問事業・追加募集

東京学芸大学 学生、大学院生の皆様

シュタイナー学園高等部の見学にあたってのご案内

この度は、当シュタイナー学園に、興味をお持ちいただきありがとうございます。急な日程でのご案内となりますが、ぜひお越しいただければ嬉しく思います。短い時間になりますが、教員という仕事について知り、興味を持っていただく機会になればと思います。皆様にお会いできますこと楽しみにしております。

シュタイナー学園高等部教師会

<学園、学びの概要>

当学園は、シュタイナー教育で、ルドルフ・シュタイナーの人間学を元にした発達段階に合わせた授業内容、できるだけ体験を通した授業を行っています。教育課程特例校の許可をいただいており、学習指導要領に準じながらも当学園でのアプローチでの学びを展開しています。

すべての学びが芸術的に児童、生徒が心を動かして取り組めるような授業を目指して取り組んでいます。そのため、初等部、中等部ではできる限り体験を通して、高等部からは、それらも大切にしつつ、思考することに重点をおいています。

時間割に少し特色があり、毎日のはじめの2コマ授業(100分)はエポック授業と呼び、2〜4週間、一つの教科のテーマに沿った授業を行っています。例えば、国語では「日本文学の形成」というテーマや、物理分野では「電磁気学」というテーマで、数週間、毎日続けて学ぶことになります。その2コマ以降は、いわゆる毎週決まった時間割の授業となります。

詳細は当学園のHPもご覧ください。シュタイナー学園HP:https://www.steiner.ed.jp/

<ご訪問の概要>

日 時:2025年9月29日 (月) 9:30〜13:30

場 所:シュタイナー学園高等部 〒252-0183 神奈川県相模原市緑区吉野407

JR中央本線「藤野駅」より徒歩20分

行 程:

集合場所・時間 :学校正門前・9時30分

訪 問 先 : シュタイナー学園高等部

当日の時程(予定):9:30 学校正門前集合

学校紹介

エポック授業/第1専科/第2専科授業見学

食事をしながら座談

13:30 解散

※当日、都合により、体験内容・時間等が変更されることがあります。

引率者: 小澤一郎(東京学芸大学辟雍会 理事・広報部長)

荒川悦雄(東京学芸大学 物理科学分野 教授)

当日の緊急連絡先:①荒川悦雄

②キャリア支援課 042-329-7184(8:30~17:15)

*引率は、上記の方々ですので、指示・案内に従うと共に、わからないこと、困ったことがあったら、遠慮なく相談してください。

*訪問先では各学校の授業等の妨げにならないよう、十分注意して行動してください。

*当コースは、昼食(各自弁当持参)があります(交通費に加え、昼食代を補助)。 昼食代は集合時に引率教員より受領してください。

*メモ用紙・筆記用具・上履き(運動靴)を持参してください。

*当日の服装は、原則としてスーツ、ネクタイ(男性)着用です。

*授業は8:30から開始していますが、9:30集合の後、見学を予定しています。

辟雍NEWS

令和7年度 学校等訪問事業② 成城学園初等学校

東京学芸大学と辟雍会の共催事業・学校等訪問事業「先輩たちのいる学校を訪ねよう!」は、今年度2回目として9月19日(金)に成城学園初等学校を訪問しました。夏日が続く暑さの中で、この日については外気に秋を感じることができました。

小田急線の成城学園駅周辺には公立学校以外に私立の学校が点在している学園都市です。本校は幼稚園から大学を有する広大な敷地の一角にあり、門をくぐって緑の樹木が茂る急坂を登り切ったところが校舎玄関です。まず、外遊びに飛び出す子どもたちや、廊下でじゃれ合う子どもたちに出くわしました。案内する本学卒業生の髙橋丈夫校長が次々に名前を呼んで声をかけていきます。学生たちは、先生と子どもたちとの距離の近さを目の当たりにしました。校長講話では、この学校が児童の個性を重んじ、教師が対話をしてじっくりと子どもに向き合うようにしている、また本物に触れること、自然に親しむことなどがこの学校での生活の特色であると伺いました。休み時間の遊びには先生が必ず加わるというのも子ども一人ひとりを理解するために必要なこととしています。「遊び」を子どもの活動の中心概念として実践する様子から、非認知能力の大切さを創立当初から守ってきたことが見て取れます。大正期の新教育運動を先導した澤柳政太郎が本校の創設者。澤柳の自然教育、個性尊重の教育理念がしっかりと根をおろしていました。

校長に案内されての授業観察のあと、学生たちはそれぞれ関心のある授業を見学しました。昼食のあと、学生たちからたくさんの質問が出ました。校長からは、ランドセルは最近防犯上少なくなっている、担任は専門教科以外に算数か国語を担当する、今年度の校内研究のテーマは「授業のあたたかさ」である等々の説明がありました。学生たちは真剣に先輩の話に耳を傾け、授業料等を直接保護者が負担する私立学校の特色とその実態を知るよい機会となりました。

参加した学生は9名(学生7名、院生2名)、引率者は大学から鈴木聡副学長、荻上健太郎准教授、荒川悦雄教授(辟雍会理事兼任)、辟雍会からは小澤一郎理事でした。(小澤一郎)

写真1 学園のキャンパス内に初等学校がある 右の胸像は創設者の澤柳政太郎

写真2 髙橋丈夫校長の学校説明

写真3 理科室見学

写真4 参加者一同

辟雍NEWS

第24回 東京学芸大学ホームカミングデー 講演会

第24回 東京学芸大学ホームカミングデー 講演会

「これからの日本はどうなる?― 異常気象の未来予測」

2025年11月1日(土)15:30-17:00

会 場: 東京学芸大学 中央2号館(南講義棟)4階 S410教室

講 師: 三重大学大学院教授 立花 義裕(たちばな よしひろ)氏

[略 歴]

「羽鳥慎一モーニングショー」をはじめニュース番組等に多数出演し、異常気象の解説や気候危機についてマスメディアで精力的に発言。分かりやすい解説に定評がある。札幌南高校卒。ワシントン大学、海洋研究開発機構等を経て現職。東海テレビ文化賞受賞(2024年)。小学生の時に雪の少ない地域や豪雪地域への引っ越しを経験して気象に興味を持つ。日本気象学会理事、日本雪氷学会理事。一般向け近著に『異常気象の未来予測』(本年7月刊行)がある。

主 催 国立大学法人 東京学芸大学 東京学芸大学 辟雍会

お問い合わせ 辟雍会 042-321-8820 hekiyou@u-gakugei.ac.jp

辟雍NEWS

令和7年度 学校等訪問事業① 青稜中学校・高等学校

今回6回目を迎える東京学芸大学と辟雍会の共催事業・学校等訪問事業「先輩たちのいる学校を訪ねよう!」は、去る9月8日(月)の午後に訪問した青稜中学校・高等学校を皮切りに始まりました。この日は、気温30度越えの暑さ。全館冷房のきいた校舎に入ると、思わず息を吹き返しました。

当校は、JR大井町駅から東急線で一駅の交通至便な場所にある私立の中高一貫校です(写真1)。都会のど真ん中にありながらも校舎前は緑の樹木で繁る公園があり、園内の整備されたグランドは当校が借り受けて生徒が有効に活用していました。特別な教室で学校の概要を説明するのは本学卒業生である理科の西垣津英孝先生(写真2)。中高1500人の生徒に対し教員が約100人(専任と非常勤が半々)、教員は創意工夫をもって比較的自由に授業を取り組んでいるようすを聴きました。本学から訪問した学生たちの素朴な質問に笑顔で丁寧に答えてくれました。最初に覗いた教室は中学2、3年生の授業として行っている校長みずから企画のゼミでした。民間業者のゲストティーチャーを交えて中学生に何事にも興味関心を持ち、課題を設定することの大切さを示す授業でした。本学の学生たちが驚いたのは生物室でした。たくさんの動物(小鳥、リス、ネズミ、魚、蛇)、しかも珍種の生き物が所狭しと飼育されていて、生物好きの生徒にはたまらない空間でした。生物部の部員は100人。ここに入部したいために入学を目指す生徒もいると伺いました。しかし、教室に充満している動物の独特な臭いに慣れるには、相当な時間が必要と感じました。

授業観察を終えて、若い校長先生を囲んで質疑応答がありました。学校の外に目を向ける先生はマスコミの取材にも応じ、この日も取材でカメラが廻っていました。学生たちには、生徒が10年後、20年後にチャレンジできるようにするために教員に何が求められるか、その感度を高めていくことが大切と印象に残る言葉を投げかけました。

参加した学生は4名(学生3名、院生1名)、引率者は大学から藤野智子教授、荒川悦雄教授、辟雍会からは小澤一郎理事でした。(小澤一郎)

写真1 校舎の玄関

写真2 先輩の西垣津先生による学校説明

写真3 国語の課題の解説に聞き入る生徒と学生

写真4 参加者一同

更新: 2025-10-08

辟雍NEWS

辟雍会支部活動への参加のご案内

東京学芸大学学生・院生のみなさん

東京学芸大学辟雍会 会長 馬渕貞利

辟雍会支部活動への参加のご案内

東京学芸大学辟雍会には、現在28の県に地方支部があります。これらの支部では例年、支部総会や支部懇親会を開催して旧交を温めたり、地域の情報交換を行ったりしております。東京学芸大学もいよいよ夏休みに入りましたが、この夏季休暇の間に故郷へ帰省する学生の皆さんも少なくないと思います。みなさんの帰省中に折よく辟雍会支部の総会や懇親会がある場合には、ぜひ気軽に参加してみてください。地域の先輩たちといろいろ貴重な意見交換ができると思います。なお、支部の所在の有無、連絡先等については下記のホームページでご確認ください。また、辟雍会の支部活動に参加し、「参加報告書」を提出した方には辟雍会より以下の支援金を給付いたします。

【支部活動参加支援金】

・支部活動参加支援金:一人3千円(オンライン参加の場合は千円)を支給します。

・往復交通費:上限を5千円までとし実費を支給します。

【支援金支給の申請と参加報告書の提出】

1)所定の「支部活動参加支援申込用紙」および振込用の「債主データ登録票」を辟雍会事務所に提出してください。これらの申請書類は電子メールに添付して申し込んでください。紙媒体による郵送も可能です。

2)参加者は必ず「参加報告書」を提出してください。書式や字数は特段の規定がありません。なお、提出された参加報告書は、個人情報を配慮して辟雍会の広報活動活用させていただきます。

【問い合わせ先】

東京学芸大学辟雍会事務所

〒181-8501 東京都小金井市貫井北町4-1-1

東京学芸大学20周年記念飯島同窓会館内

TEL/FAX 042-321-8820

E-mail hekiyou@u-gakugei.ac.jp

辟雍会ホームページ http://www.hekiyou.com

----

更新履歴: 2025-09-29 20:02:21

初回公開: 2025-09-24 07:47:30

辟雍NEWS

辟雍会教員就職相談会(令和8年度埼玉県公立学校教員採用試験対策)に参加者を募集

「辟雍会教員就職相談会(令和8年度埼玉県公立学校教員採用試験対策)」に参加者を募集いたします。

辟雍会は、本学学生が全国の都道府県教員に就職することを支援するため、全国各都道府県の本学出身退職教員を招聘して、就職相談会を開催します。今年度は、埼玉県の教員採用関係について先輩と相談する「辟雍会教員就職相談会(令和7年度埼玉県公立学校教員採用試験対策)」を予約制で催します。

当事業の概要は周知ポスターを、詳細は募集要項をご参照ください。申し込みに関する重要日程等を以下に記します。

【相談内容の例】

(1) 人物試験(個人面接、集団面接、集団討論、論文)対策。

(2) 教員採用に関する諸問題、各都道府県の教育の特色等。

(3) 教員の職務の留意点(授業準備、学級担任の職務、保護者への対応、職場の人間関係等)。

その他の質問も受け付けます。

【相談を受けてくださる方々】

・川勝義彦先生(本学のキャリア支援「万ゼミ」にて埼玉県担当、富士見市立諏訪小学校元校長)

・阿部博之先生(県立高校の校長退職後私立高校や私立大学に勤務。現職時代に県の教育庁の行政も経験。辟雍会埼玉県支部の事務局長)

・臼木信子先生(板橋区教育委員会指導室元学校相談員、板橋区の小学校12年間校長、辟雍会副会長)

【参加費】

無料

【会場】

対面開催の場合の会場は、中央2号館(南講義棟)S105-S107(相談希望者控え室を含む)

※ 希望があればオンライン参加やオンライン開催も検討します。

【予約募集期間と申込方法】

2025年7月の公募日から7月30日(水)まで

申込方法は、所定の申込用紙に必要事項を記入し辟雍会事務局に提出します。提出方法は、記入済みの申込用紙を辟雍会事務局に持参、郵送、あるいは電子メールにファイルを添付とします。開催中の時間帯に空きがあれば、当日の飛び入り参加も受け付けます。

【予約時間の通知】

7月31日(木)までに、辟雍会事務局から電子メールにより、通知します。

お誘いあわせの上、期待してご参加ください。 事業部 部長 荒川悦雄

公開日: 2025/07/24、太字部分を加筆修正: 2025/07/29

----

辟雍NEWS

令和7年度 学校等訪問事業-先輩たちのいる学校を訪ねよう︕-募集開始

今年度で6回目となる「学校等訪問事業-先輩たちのいる学校を訪ねよう!」の募集を開始しました。この事業は、大学と辟雍会の共催で、「都内、近県の公立学校・私立学校、及び外国の学校を訪問(対面式あるいはオンライン式)する。活躍している先輩たちにお会いし、実際の授業を参観したり話を聴いたりして、教職の魅力や意義を語り合い、確認する。」ことを趣旨としています。本学の卒業生やご協力者と連携し、本学の学生に教職の魅力を語っていただく場となることを願っています。

キャリア支援課のご尽力により、学内のポータルメッセージにより、学生や教員向けにお知らせを発出するとともに(2025/07/15 09:17)、学内の掲示板にポスターを掲示していただき、事前説明会の予告をして頂きました。

この度、訪問先の協力校を追加し、募集要項を公開するに至りました(2025/07/18 13:54)。以下に概要と重要日程をまとめます。詳細は、本学のポータルメッセージをご覧ください。

学生の皆様に於かれましては、お誘いあわせの上、奮って申し込みください。

訪問受け入れ校

東京都(私立学校)コース:

(1) 青稜中学校・高等学校

令和7年9月8日(月) [あるいは9月22日(月)]

集合 12時45分ー解散 16時00分

(2) 成城学園初等学校

令和7年9月19日(金)

集合 9時50分ー解散 13時45分

(3) 多摩大学目黒中学校・高等学校

令和7年9月24日(水)

集合 12時30分ー解散 15時30分(あるいは16時00分)

(4) 文化学園大学杉並中学・高等学校

令和7年9月30日(火)

集合 9時50分ー解散 14時15分

(5) 国際基督教大学高等学校

令和7年10月7日(火)

集合 9時50分ー解散 13時45分

(6) 玉川聖学院 中等部・高等部

令和7年10月9日(火)

集合 11時30分ー解散 14時15分

埼玉県(公立学校)コース、対面式

(7) 富士見市立つるせ台小学校

令和7年10月1日(水)

集合 9時45分ー解散 15時15分

ボツワナ国(国立学校)コース、オンライン式

(8) 中学校(交渉中、本学附属国際中等と合同)

令和7年10月20日(月)で調整中

Scheduling under adjustment, tentative Monday 20 October 2025

※ ボツワナ国の中学校は8月以降に調整開始

ログイン受付開始 15:30 JST (08:30 CAT), tentative

開始時刻 16:10 JST (9:10 CAT), tentative

終了予定 17:40 JST (10:40 CAT), tentative

神奈川県(私立学校)コース、対面式

(9) シュタイナー学園高等部

令和7年9月29日(月)

集合 9時30分ー解散 13時30分

事前説明会

日時:令和7年7月22日(火) 12:10~12:40(30分)

場所:S105教室 ※ ノートパソコン等持参

申し込み

締め切り: 令和7年8月22日(金)まで、ただし (9) に関しては9月23日(火・祝)まで

方法: Forms の「参加申込書」に必要事項を入力 https://forms.office.com/r/iiyWHwikSb

※ 参加決定は、令和7年8月29日(金)までにキャリア支援課から学芸ポータルで通知、最少催行人数4人

その他

※ 学校訪問事業への参加は、事前の申し込みを求めますが、説明会については事前申請は不要。なお、都合があわず事前説明会に参加できなかった⽅でも申込可能。

※ 当事業への参加は「自己創造のための教育体験活動」を認定する条件を満たします。

文責: 東京学芸大学 物理学教室 荒川悦雄(東京学芸大学辟雍会 事業部 部長)

青字追記、2025年9月22日(火・祝)

辟雍NEWS

大学と辟雍会との意見交換会

去る6月26日(木)に本学第一会議室において、本学執行部と辟雍会役員等による「東京学芸大学と東京学芸大学辟雍会との意見交換会」が開かれました。コロナ後、昨年に続いての対面開催でした。大学から國分充学長をはじめ副学長、事務系の責任者、また本会からは馬渕貞利会長をはじめ副会長、理事が出席しました。國分学長より、教員養成フラッグシップ大学の指定を受けて昨年度は中間評価を受けたが、よい評価を得た、その上で今年度は4年目に入るということ、また大学の財政が厳しくなっているという現状報告があり、辟雍会の馬渕会長からは、支部の拡大、とりわけ東京については教員以外の卒業生も多くいることから東京都支部の設立に向けての検討を始めている、また学生支援をさらに進めていく等の活動状況について紹介がありました。

また、来るホームカミングデー(11/1)の講演者候補について意見交換をし、それぞれさらに検討をすることになりました。(記 小澤一郎)

写真 大学と辟雍会の意見交換会

辟雍NEWS

東京学芸大学同窓会総会及び講演会

去る6月8日(日)午後1時より、一般社団法人東京学芸大学同窓会の令和7年度の総会が本学講義棟S410教室において開催されました。森富子理事長の挨拶に引き続き来賓として本学の國分充学長が挨拶をしました。今回の総会において、森富子理事長は4年間務めた理事長職を退任し、茅原直樹副理事長が新たな理事長として就任しました。茅原新理事長は、挨拶の中で、これからの教育は情報教育が学力の基盤となるだろうと述べ、また辟雍会、大学との連携を強めていきたいと抱負を語りました。

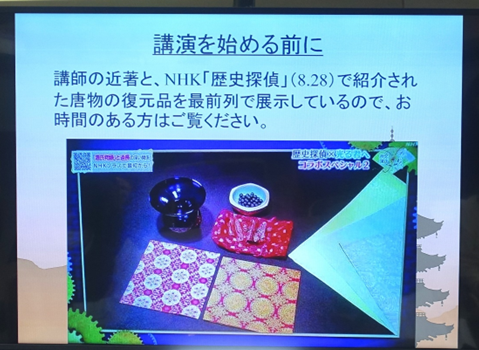

総会終了後は、大石学先生(本学名誉教授、歴史家、静岡市歴史博物館館長)による講演「徳川の平和(パクス・トクガワーナ)と江戸のリテラシー」が行われました。先生は冒頭に、江戸時代のイメージが大きく変わりつつある。250年間という長い間、世界史上まれな「平和」の時代が続いたと述べ、江戸庶民の落書(らくしょ)・川柳にも「名将も 勇士もしれぬ ありがたさ」などといったものがあることを指摘し、この「徳川の平和」が「江戸の教育」に深く結びついていたと言います。人々は身分を超えて諸学の基礎となる字を書くようになったことで文明化が進み、社会のリテラシーが高まった。庶民は手帳を持ち歩いて日々の行動を記してもいた。江戸小咄の事例から古典に通じ、高度な算術を身につける庶民も見られた。さらに特徴的なことは「笑い」や「ユーモア」に富むものが落書に多く見られる。このように、江戸時代には芸能や出版、井戸端会議などの会話によって、寺子屋・藩校などとは異なる学びの方法を獲得していたと指摘します。

NHK放映中の大河ドラマ「べらぼう」にも江戸庶民の生活、文化を垣間見ることができますが、文字文化が定着していたことが基盤となっていたことが理解できます。ちなみに先生はこれまでもNHK大河ドラマの時代考証をされてきました。

教育の究極の目的は「人と同じでありたい」と「人と同じではいやだ」と相反する気持ちを調整するバランス力だという先生は、主体的に学び、学ぶことを楽しんでいた江戸庶民の姿が、現在の教育の在り方にも相通じるものと示唆します。

たくさんの資料を丁寧に紹介する先生の江戸庶民の世界に、聞き手は吸い込まれるように時を忘れていました。(記 小澤一郎)

写真1 挨拶する茅原直樹新理事長

写真2 退任する森富子前理事長に、大学への貢献に対して感謝状を渡す國分充学長

写真3 講演する大石学先生

辟雍NEWS

第23回東京学芸大学辟雍会理事会

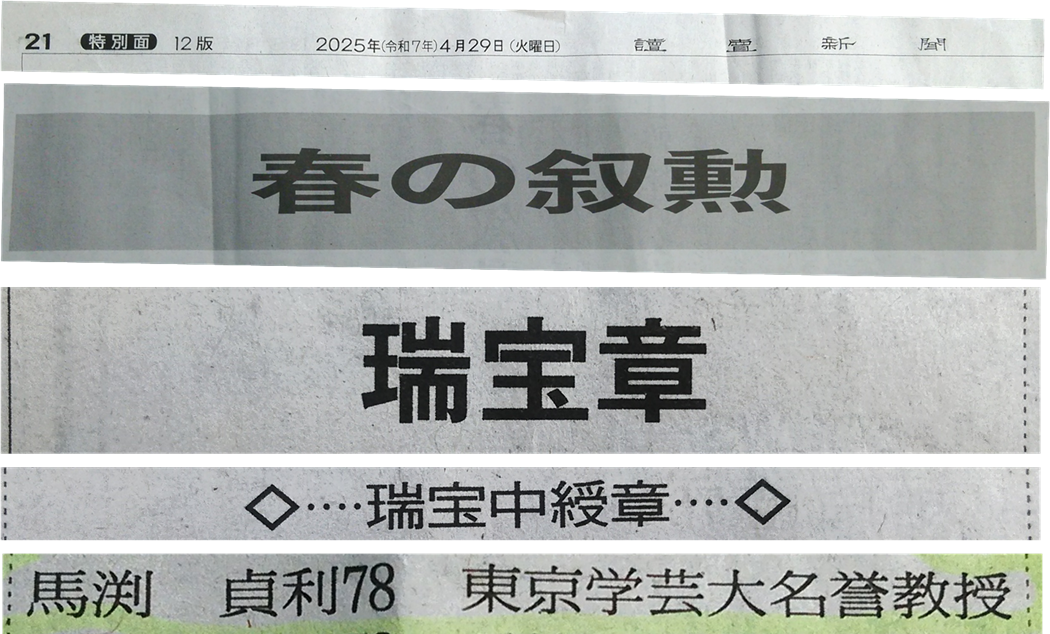

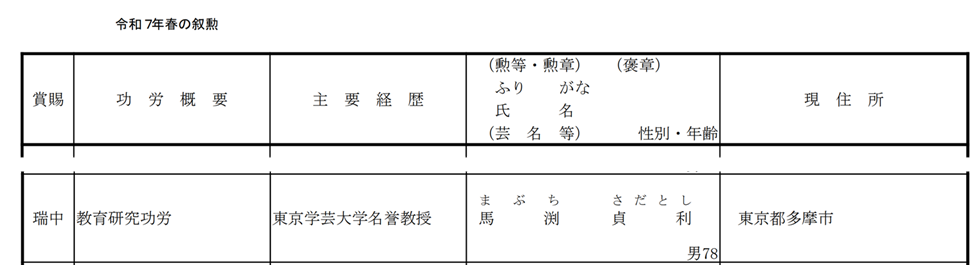

5月24日(土)14:00に東京学芸大学第1会議室(本部棟3階)において、辟雍会理事会が開催されました。会の冒頭に、司会の松村茂治幹事長より馬渕貞利会長が春の叙勲で「瑞宝中綬章」を受章されたことの報告があり、出席者一同拍手をもって祝意を表しました。会には本学より鈴木聡副学長、また前学長の出口利定顧問が出席しました。

昨年度の事業報告、収支決算、今年度の事業計画及び収支予算が承認され、また学生表彰の規程案が審議の上承認されました。各支部代表の理事(栃木県、神奈川県、兵庫県、岡山県、香川県、大分県、韓国)による報告では、会員の名簿収集についての課題が話題となり、各支部での取り組み状況が紹介されました。

会の終了後は事務所の会議室にて懇親会が開かれました。そこでは、昨年の秋の叙勲で「瑞宝中綬章」を受章された柏瀬省吾理事(栃木県支部、岡山大学および宇都宮大学で教鞭をとられた宇都宮大学名誉教授)が紹介されました。本人より英語教育の先駆的な教育実践の元に学生指導に当たった経緯の話を伺いました。出席者全員で二人の受章に敬意を表して祝杯を挙げました。(小澤一郎 記)

写真1 理事会(東京学芸大学第1会議室)

写真2 「瑞宝中綬章」を受章された馬渕会長の挨拶(懇親会)

写真3 二宮修治組織部長の乾杯前 の挨拶(懇親会)

写真4 昨年秋の叙勲で「瑞宝中綬章」を受章された柏瀬省吾理事

早くから外国における学生たちの語学研修に取り組み、日本の英語教育に大きな貢献をされた。

辟雍NEWS

馬渕貞利会長、瑞宝中授章をご受章

内閣府が令和7年4月29日付けで発令されました令和7年春の叙勲にて、辟雍会会長の馬渕貞利先生が瑞宝中授章をご受章されました。昨日の新聞各紙にても報道されています。大変喜ばしく、心よりお祝い申し上げます。

新聞報道の切り抜きの例(読売新聞)

内閣府、令和7年春の叙勲受章者名簿(抜粋)

https://www8.cao.go.jp/shokun/hatsurei/r07haru/meibo_jokun/zuiho-chujusho.pdf

瑞宝章(ずいほうしょう) 公務等に長年にわたり従事し、成績を挙げた方

https://www8.cao.go.jp/shokun/shurui-juyotaisho-kunsho.html

瑞宝中綬章・略綬

The Order of the Sacred Treasure, Gold Rays with Neck Ribbon

https://www8.cao.go.jp/shokun/shurui-juyotaisho-kunsho/zuihosho.html

文責: 事業部長・情報化推進部長 荒川悦雄

辟雍NEWS

2025年 学芸ロゲイニング

学芸ロゲイニング

東京学芸大学辟雍会は、新入生歓迎の一環として、春学期冒頭の期間に「学芸ロゲイニング(GAKUGEI ROGAINING)」を実施いたします。このイベントは、本学学生がチームを作り、学芸大学小金井キャンパス内のチェックポイントを探し出して、写真を撮り、各ポイントに割り当てられた得点を獲得するという野外スポーツです。合計獲得得点の高いチームに辟雍会から景品を贈呈いたします。ふるってご応募ください。

記

1.募集対象 東京学芸大学に在籍する学生を含むチーム(本学学生以外の人も参加可能です)

2.応募方法 辟雍会で用意した所定の申込用紙に、必要事項を記入し、探し出した各チェックポイントの写真を申込用紙に貼り付け、辟雍会事務局にメール添付して応募します。参加費は無料です。

3.募集期間 2025年4月7日(月)~2025年5月6日(火)。この間に作成した申込用紙(すべてのチェックポイントをクリアしたものでなくても構いません)を辟雍会事務所に提出し、タイムスタンプがあれば審査の対象とします。

4.景品 辟雍会ネーム入りボールペン、学生歌「若草もゆる」のCD、辟雍機関誌「辟雍」、その他。

5.景品贈呈の方法 景品を贈呈するチームには、後日、辟雍会事務局からE-mailにて連絡し、辟雍会事務所で景品を贈呈します。

問い合わせ先: 辟雍会事務所

所在地:〒184-8501 東京都小金井市貫井北町4-1-1

東京学芸大学 20周年記念飯島同窓会館2階

東京学芸大学辟雍会事務所

電話(ファックス兼用):042-321-8820

E-mail:hekiyou@u-gakugei.ac.jp

文責: 物理 荒川悦雄(辟雍会事業部 部長)

辟雍NEWS

辟雍会リエゾンオフィスのご案内(再掲)

辟雍会リエゾンオフィスのご案内(再掲)

リエゾンオフィスは,既設の教室・学科・研究室等の同窓会,サークル・同好会・クラス会等の団体や新規に設立される団体と連携して,辟雍会情報を会員の方々にお届けし,本会と会員の方々との連携を密にするための Web 上のバーチャルな組織です。「リエゾン(Liaison)」は組織間の連絡」の意味です。リエゾンオフィスを通して,大学も応援して行きます。

リエゾンオフィスに登録していただく際には,団体名,代表者,連絡先メールアドレス,会員数,簡単な団体の説明を入力していただきます。下記枠をクリックすると,リエゾンオフィス登録フォームが表示されます。

文責: 物理 荒川悦雄(辟雍会事業部長)

辟雍NEWS

一般財団法人公立学校共済組合友の会「未来の先生応援プロジェクト」のご紹介

辟雍会は、外部団体の一般財団法人公立学校共済組合友の会から依頼があり(2025/01/16)、運営委員会(2025/02/19)にて審議の結果、本記事を掲載することを決定しました。以下、公立学校共済組合友の会理事長瀧田武彦様からの依頼文を抜粋したものです。

----

公立学校共済組合友の会は公立学校共済組合から年金を受給されている方々を会員として、昭和56年に設立され、これまで会員に向けた年金その他共済制度に関する情報の提供並びに会員相互の親睦と福祉の向上を目的として、活動を続けています。(中略)令和7年度から教員を目指す学生を応援するための事業「未来の先生応援プロジェクト」(給付型奨学金支給事業・女子学生会館運営事業)を開始します。(詳細は別添をご参照ください)

リンク先: https://k-tomo.or.jp/

お問い合わせ先:

一般財団法人公立学校共済組合友の会 理事長 瀧田 武彦

担当 友の会事務局 小泉、川村 電話 03-6272-4710

----

この記事に関するお問い合わせ先: 辟雍会事業部 荒川悦雄

辟雍NEWS

2025年新年の挨拶

2025年新年の挨拶

東京学芸大学辟雍会会長 馬渕 貞利

真の意味での「オール学芸の会」へ

明けましておめでとうございます。

私たちは昨年、二人の大切な人を失いました。お一人は,「辟雍会」の名付け親であった佐藤正光先生、そしてもうお一人は長年にわたり会の活動を支えてきてくださった事務局員の林静代さん。謹んでお二人のご冥福を祈りながら、今年も辟雍会の新しい飛躍を目指して頑張っていきたいと思います。

思い返せば、昨年は、日本でも世界でも暗いニュースが相継ぎ、目まぐるしく過ぎ去っていきました。日本では元日早々、能登半島地震が発生して能登の各地に甚大な被害をもたらし、翌2日には羽田空港で飛行機の衝突事故が起きて、被災地救援に向かう海上保安庁機が大破炎上し、日航機の方も無残に全焼しました。ただ、わずか10分ほどの間に日航機の乗客乗員が全員無事脱出に成功して、その沈着冷静な対応が賞賛されたことは皆さんの記憶にも新しいことと思います。夏から秋にかけては日本の各地で記録的な猛暑が続き、秋口には能登半島が再び集中豪雨に見舞われて、壊滅的な打撃を受けました。こうした状況を目の当たりにして、私たちは、地球が生き物のように日々変化している存在であることと、地球環境に異常事態が発生していることを、いやが上にも痛感せざるを得なくなっています。

一方、世界では2022年2月に始まったロシアのウクライナ侵攻が今なお終息する気配さえ見せず、北朝鮮兵までが前線に動員されています。2023年10月のハマスによるテロ攻撃に端を発したイスラエルのガザ地区攻撃も、廃墟と化した地域で爆撃を繰り返し、病人や子供を殺戮し続けています。報復の連鎖が止まず、「自衛の戦争」が正当化されています。国際社会がこうした動きを止められなくなっている最近の状況をどのように理解したらよいのか。ウクライナ戦争ではロシアが、ガザ戦争ではアメリカが、拒否権を発動してまったく動きのとれない国際連合は、その存在さえもが深刻に問われる事態になっています。人道主義や平和主義が後景に押しやられ、アメリカのトランプ大統領のように、自己本位のナショナリズムを公然と煽る動きが世界の至る所で顕在化しています。こうした「人間精神の荒廃」ともいうべき状況が私たちにまた一つの不安を掻き立てています。

ところがもう一つ、情報化社会の加速度的進行が、私たちに新たな不安材料を提供しつつあります。昨年はまた、SNSを通した偽情報(フェイクニュース)や極端に単純化した主張が選挙に大きく影響することを私たちは身をもって経験する一年でもありましたが、アメリカでは生成AIを用いたフェイクニュースをトランプ陣営が大々的に流し、日本でも「奇妙な選挙結果」がいくつも出てきました。これまで移民が仕事を奪うという主張が極右勢力の有力な宣伝材料になっていましたが、今や生成AIに仕事を奪われるということが現実味を帯びてきました。AIが操作する無人タクシーが登場し、AIが作成した小説や漫画まで市場に出回るようになりました。

このようないくつもの不安材料に囲まれていても、「学校教育」は人類史の一つの到達点としての地位を保っており、優れた教育者の養成という課題も一つの社会的使命となっています。そこに東京学芸大学の存在意義があり、その発展を支える辟雍会の存在意義もあります。私たち辟雍会の活動は、会員相互の信頼と敬意に基づき、会員間の横のつながりを大切にして、真の意味での「オール学芸の会」(初代荒尾会長の言葉)という大きなネットワークを作っていこうとするものです。地球の変動や混沌とした政治の現況に惑わされることなく、私たちは辟雍会のあるべき方向を見据えて、新たな飛躍を期していきたいと思います。当面、私がもっとも重視したいことは、全ての都道府県支部の確立と正会員の拡大による、しっかりとした組織基盤を築くことと、全ての会員が意味ある存在と実感できるような、きめ細かな施策を体系的に整備することです。とはいえ、これは大変な作業です。忌憚のないご意見をどんどんお寄せいただき、活発に議論を展開しながら、新たな活動を模索し、その隊列に参加される人が増えていくことを願ってやみません。

辟雍NEWS

東京学芸大学同窓会新年祝賀会(1月19日)

一般社団法人東京学芸大学同窓会の令和7年新年祝賀会が、去る1月19日(日)12時より東京ガーデンパレス(文京区)にて開催されました。

森富子理事長は挨拶の中で、昨年度は東京学芸大学創基150周年に際して寄付を行ったこと、キャンパスに桜の若木を植樹したこと、教職を目指す後輩たちへの勉学のために設けられた大学図書館の教職コーナーに資料提供したこと等について述べました。また箱根駅伝にみる母校愛に関連して、昨年パリオリンピック・パラリンピックに出場した本学卒業生の角田夏美選手、西田杏選手の活躍は嬉しい出来事であった。本学学生たちには講義の中で先輩の活躍として紹介したと話しました。来賓として本学の國分充学長の書面での挨拶がありました。今回は大学の共通テストの2日目に当たっており、出席することができませんでした。

126名の出席があり、会場内では挨拶や近況報告がにぎやかに交わされていました。支部ごとの写真撮影は恒例ですが、今回は専門教科ごとの、また、地域ごとの写真撮影もあって大変盛り上がりました。最後は学生歌「若草もゆる」を全員で歌い、気持ちを明日に向けて、会を閉じました。

辟雍会からは来賓として馬渕貞利会長、丹伊田敏副会長、山本一雄副会長、松川正樹副会長、松村茂治幹事長、二宮修治組織部長、荒川悦雄事業部長・情報化推進部長、小澤一郎広報部長が出席しました。(小澤一郎 記)

写真1 挨拶する森富子理事長

写真2 写真撮影(辟雍会を含む来賓)

写真3 写真撮影(人数の多い保健体育の関係者)

写真4 写真撮影(こちらも人数の多い理科教育の関係者)

写真5 全員で「若草もゆる」♪

辟雍NEWS

東京学芸大学辟雍会20周年企画講演「紫式部と王朝文化」

11月2日(土)、小雨が降り肌寒く感じる午後でした。キャンパスではテントを張り小金井祭の準備に取り掛かる学生たちが行き交っています。その中で、本学と辟雍会共催の第23回東京学芸大学ホームカミングデーの行事が行われました。今年度は辟雍会20周年特別企画として講演会が本学中央2号館4階S410教室において開催されました。講演は本学名誉教授の河添房江氏による「紫式部と王朝文化」―大河ドラマ『光る君へ』より―」でした。足を運んだ参加者には大河ドラマを見ていて興味関心をもつ年配風の人たちをはじめ、文学を研究している学生たちも多く見られ、このテーマについての関心度の幅広さを感じました。

講演した河添氏は、東京学芸大学附属竹早中学校及び附属高等学校を経て東京大学・大学院で博士課程に進んだのちに本学に着任し、以後ずっと学生の研究を指導してきました。氏の柔らかな口調から会場には初めから温かい雰囲気が漂っていました。それも、講演が始まる前に、氏が運び入れた唐物(レプリカ)など平安時代の貴重な文化遺産を身近に目にして、わくわくした気持ち、高揚感といったものがあったからでしょう。

講演の概要は、この時代になぜ女性文学がこれほどまでに発達したのか、紫式部の人生、その背景にある王朝文化について漢籍や唐物にスポットを当て、また大河ドラマのセットや小道具にも注目しながら、国風文化の時代とはいかなる時代であったのか、掘り下げていく、といったものでした。河添氏は紫式部の生きた時代を概観するにあたって、人物にはドラマ出演の俳優名を付記してわかりやすく説明しました。

この時代は国風文化時代と言われるけれど、実際は漢籍や唐絵が公の舞台では重用され、和歌・仮名は私的な舞台で用いられている。つまり文化の使い分けがなされている。言い換えれば国風文化は「唐風文化の和様化」であるということでした。となると、私たちはなぜこの時代を国風文化の時代と呼んできたのか、ということが疑問となります。これについて河添氏は「894年の遣唐使廃止から唐の文物の影響もうすれたことにより、国風文化に推移した」という言説の影響を指摘します。この淵原は明治期の国民国家に都合の良い言説(自立した日本文化・日本文学)であると示唆します。

紫式部研究者は、大河ドラマの影響によって各方面で話す機会が増えて忙しいと聞きました。そういう中で、河添氏は講演後も辟雍会20周年祝賀会に参加し、会員たちと最後の時まで歓談しておりました。(小澤一郎 記)

写真1 展示された平安時代の唐物(舶来品)復元品の紹介

写真2 講演前に展示品を見学する参加者

写真3 唐物の青磁(復元品)について説明する河添房江氏

辟雍NEWS

令和6年度辟雍会全国代表者会議

小雨降る中の11月2日(金)13:00より辟雍会の全国代表者会議が東京学芸大学第1会議室(本部棟3階)において開催されました。本学の國分充学長が挨拶の中で、教員養成フラッグシップ大学の指定が3年目になり、毎年その事業が高く評価されている、また産学協同の事業を続けていると企業が教員養成に関心を持っていることがわかると紹介していました。

議案としては会則の改正(文書に和洋暦併用)、学生への給付型奨学金、学生の辟雍会支部活動へ参加を支援する規程が承認されました。また支部活動支援規程については活発な意見交換がなされ、それを受けて成案に向けて整理することになりました。さらに来年度の日程が承認されました。その後、参加した19の県支部より報告・情報提供がありました。最後に馬渕貞利会長より、引き続き学生支援、支部支援に向けて力を入れていく旨の発言があり、閉会の挨拶に立った臼木副会長が、会議で示された各支部の篤い思いを繋げていってほしいと感想を述べました。(小澤一郎 記)

写真1 全国代表者会議(11月2日)

写真2 挨拶する馬渕貞利会長

写真3 「各支部の篤い思いを繋げていってほしい」と臼木副会長の閉会の辞

辟雍NEWS

辟雍会20周年特別企画「野点の会」

辟雍会20周年記念行事の一環として、去る11月2日(土)の午前と午後に「野点(のだて)の会」を本学茶道部の協力を得て開催しました。当日は小雨がぱらついていたので、戸外で実施することを断念し、辟雍会事務所のある建物の1階会議室に茶席を設けました。茶席からはガラス戸を通して庭園を眺めることができ、風情を感じる空間となりました。この企画は、日頃より東京学芸大学20周年記念飯島同窓会会館の庭園を自ら手入れをしている馬渕貞利会長の呼びかけによって行われました。全国代表者会議に出席した会員をはじめ、立ち寄った人たちが茶道部員によって運ばれた茶碗を口に当て、和菓子を手に取り、庭園の静かさにひとしきり浸っておりました。(小澤一郎 記)

写真1 茶席での案内(茶道部の学生たち)

写真2 茶席(会議室)から庭園を臨む

辟雍NEWS

小金井祭に向けた辟雍会のポスター

小金井祭に向けた辟雍会のポスター

2024年11月2日(土)の全国代表者会議にて、ご審議いただいた新規事業については、おかげさまで、全て可決されました(追記、2024年11月6日、物理科学分野 荒川悦雄・辟雍会事業部長)。

辟雍NEWS

コミュニティー広場の水車を補修

コミュニティー広場の水車を補修

本学コミュニティー広場の南側にある吉田水辺公園には水車があります。この水車は修理を必要としていました。今春、東京学芸大学辟雍会に修理の相談があり、関係各位に協力を仰ぎ、検討しました。5月20日(月)開催の辟雍会幹事会にて、関係者のご尽力により、修理の経費が認められました。応急処置ではありましたが、6月に補修することができました。

この水車の銘板、及び修理前(撮影2024/03/13)と修理後(撮影2024/11/01)の写真を添えます。

この水車の周りからは、今日も楽しそうな声が聞こえてきました。

物理科学分野 荒川悦雄(東京学芸大学辟雍会事業部長)

辟雍NEWS

辟雍会神奈川県支部・千葉県支部 教職等相談会

辟雍会神奈川支部 教職等相談会

対象 東京学芸大学学生 および 卒業生(現職の教職員も歓迎です)

企画 辟雍会神奈川県支部、辟雍会千葉県支部

日時 2024年11月2日(土) 10時~17時(途中休憩あり)

(当日は、小金井祭、ホームカミングデー、辟雍会20周年記念行事も実施されています)

会場 S棟3階 S304教室

辟雍会は、本学学生が全国の都道府県教員に就職することを支援するため、全国各都道府県の本学出身教員や退職教員、教員養成に携わる方々を招聘して、就職相談の場を設けようと考えました。また、現職についていながら悩まされている諸般の困りごとの解決策を見いだせるような相談に応じようと思っています。今年度は、神奈川県支部と千葉県支部の先輩と相談する「辟雍会教職等相談会」を開催します。

【相談内容の例】

(1) 人物試験(個人面接、集団面接、集団討論、論文)対策

(2) 教員採用に関する諸問題、各県の教育の特色等

(3) 教員の職務の留意点(授業準備、学級担任の職務、保護者への対応、職場の人間関係等)

(4) 授業指導案の作成(学校種、教科による特色等)

(5) 人的管理、管理職との関係性について

その他の質問も受け付けます。

【相談を受けてくださる方々】

・萱野政徳先生(元小学校校長、辟雍会神奈川県支部会長)

・石井康雄先生(元千葉県小学校校長、辟雍会千葉県支部会長、教師力養成特別講座講師)

・大竹美登利先生(東京学芸大学名誉教授、元東京学芸大学副学長)

・本多秀吉先生(神奈川県高等学校元副校長、辟雍会理事)

・萩谷芳子先生(元埼玉県教員、辟雍会神奈川県支部)

・水出真由美先生(神奈川県中学校教員)

・原英喜先生(國學院大學名誉教授、東京学芸大学研究員、辟雍会神奈川県支部)

・萩谷友香先生(神奈川県小学校教諭)

【参加費】

無料

【予約と申込方法】

当日、会場へお越しください。

連絡先

辟雍会神奈川県支部 事務局

原 英喜 oyo5.hhara@gmail.com

辟雍NEWS

On-Line School Visit, Botswana Course: Nanogang CJSS and TGUISS

A report is under preparing.

報告書作成中。

----

Dear all,

関係者の皆様

Thank you for planning, preparing, joinning, and blessing

our on-line visits to

Nanogang Community Junior Secondary School (NCJSS) and

TGU International Secondary School, TGUISS.

この度は、ナノーハンコミュニティー中学校と

東京学芸大学附属国際中等教育学校への

オンライン学校訪問に際し、

企画、準備、ご参加くださった事、及び

祝してくださったこと、お礼を申し上げます。

For me,

when I asked NCJSS whether do they have a school song,

many and many students there answered me,

with singing, dancing, hopping around, pleasingly,

like cheering teams for a football game. I was very impressive.

One of the students said that his favorite in school was everything.

They were full of curiosity.

Small voices from outside the screen, probably some teachers,

were gentle enough and of dignity.

Students and teachers seemed so happy.

It might be PULA! Anything else important.

例えば、私としては、

校歌の有無を質問した際に、その場にいた生徒らの皆が

サッカーの試合の応援団のように、

楽しそうに嬉しそうに、小さく飛び跳ねながら一回りし、

踊りながら歌ってくれたことに感激しました。

生徒の一人は、学校の全部が好きだとも言っていました。

好奇心も甚だ旺盛に見えました。

奥から聞こえてくる先生の声には優しさのような威厳があって

生徒たちも先生たちもたいへん幸せそうでした。

何物にも変えられない、PULA! ってとこでしょうか。

TGUISS students knew the name of the president of

the Republic of Botswana was very clever and well studied.

Slides given by TGUISS showed us daily school lives in Nerima.

Girls and boys in the photographs chuckled as if to hide her/his shyness.

It was well considered, felt by me.

Quiz on animal voices in Japanese was also

interesting and exciting among Nanogang students.

TGUISS often used Illustrations was so Japaneseness.

I would like to hear and watch at their talks and slides more and more.

国際中等教育学校の学生は

ボツワナ共和国の大統領のお名前を存じ上げており、

よく勉強していること、感心しました。

国際中等教育学校の生徒が観せてくれたスライドは

練馬の学校生活が楽しそうに伝えられ、

照れくさそうな表情が練られているなと感じました。

動物の日本語の鳴き声も楽しかったです。

イラストをたくさん使っているところも

日本らしさが出ていました。

もっとお話が聞きたかったです。

Thank you again. Let's meet up again!

ありがとうございました。またお会いしたいです。

Sincerely yours,

敬具

Etsuo Arakawa, TGU

東京学芸大学 荒川悦雄

辟雍NEWS

第5回学校等訪問事業 国際基督教大学高等学校

第5回東京学芸大学と辟雍会の共催事業の学校等訪問事業「先輩と一緒に学校に行こう!」の第4回目は10月8日(火)に国際基督教大学高等学校において実施されました。小雨が降る中、国際基督教大学(ICU)の広大なキャンパスの一角に訪問しました。

中嶌裕一校長の説明によると、この学校の設立は特異でした。1970年代の高度経済成長期に企業等の海外進出が盛んとなり、帰国子女が増え続けたなかで1978年に設立されたのですが、その際、政府から財政援助があったということです。もう一つ特異なこと、この学校の生徒の割合が2:1で帰国生が多いということです。校長はこれを黄金比と言います。この比率を定めるにあたって東京学芸大学を退職し、当校の帰国生徒教育センター長になった原真教授(元附属大泉中学校校長・附属高校大泉校舎主事、)が企画にかかわっていたことは興味深い。帰国生の教育という糸で本学と深い結びつきがありました。「帰国して違和感を持っている子どもに来てほしい」という校長の言葉は、長年の帰国生徒教育の実践から生まれた愛情あふれるメッセージでした。

授業見学は2班に分かれて、英語、理科、数学、体育など教室を廻りました。英語と国語が5段階、数学が4段階のレベルに分かれ、少人数教育を徹底しています。見学を終わって、校長は学校説明に加えて、大学で教職課程の授業を持った知見から、私立学校の特色を幅広い観点で説明し、私立学校への就職に関して実際例を紹介しました。就職を身近に考えている上級生にとっては興味津々の話でした。学生からも質問がたくさん出ましたが、それに対して丁寧な回答がよどみなく続きました。

参加した学生13名(1年3名、2年2名、3年3名、4年2名、院生3名)、引率者は大学から見世千賀子先生、荒川悦雄先生(辟雍会理事)、そして辟雍会理事・小澤一郎でした。(小澤一郎)

写真1 学校の玄関に掲示された看板(ICUHS)

写真2 教室に入る前に授業の説明を受ける学生たち(画像は一部加工)

写真3 授業参観する学生たち(画像は一部加工)

写真4 参加者一同(画像は一部加工)

辟雍NEWS

第5回学校等訪問事業 文化学園大学杉並中学・高等学校

第5回東京学芸大学と辟雍会の共催事業の学校等訪問事業「先輩と一緒に学校に行こう!」の第3回目は10月1日(火)に文化学園大学杉並中学・高等学校において実施されました。少し秋風を感じる一日でした。

松谷茂理事長(本学卒業生)、青井静男校長の挨拶に続いて、「感動」を大切にする本校の概要について教務部長より説明がありました。校舎内のいたる所で英語会話が耳に届き、先生方についても平易な英語を交わしていると言います。これはカナダ(BC州)の教育課程を導入するクラス(DDコース)が併置されていて、英語授業が各教室で行われているからです。本校の先々の目標としてすべて英語授業を行うことを掲げています。学生たちにとっては少しハードルの高い教員環境と映ったかもしれません。DDコースを卒業するとカナダBC州の高校卒業資格も獲得することができます(ダブルディプロマ、本邦初)。ネイティブの先生が28名いて英語学習の環境は整っています。

授業見学は4人を1グループとして中学、高校の授業を参観しました。タブレットを手にした生徒は探究的な学習を進め、そこでは教師が中心となって行う授業は見られません。生徒はとてもフレンドリーです。インタビューについて学ぶ授業では、参観の学生たちにインタビューを試みていました。昼食時、食堂は生徒と先生が集まって一斉に賑やかとなります。学生たちは用意された給食を味わい、一息つきました。

今回、すでに学校体験をしている学生たちが多く、先生と生徒の距離間の近さや、教育方法等に関心を向け、大学での学びの具体的なイメージを頭に浮かべていたようです。また今年教職1年目の大学の先輩(国語)と共に、教師観や心構えを共に話し合う時間を共有しました。先生方同士が常に教育者としてそれぞれチャレンジしている姿は、学生たちに大いに刺激となったようです。

参加した学生は8名(1年1名、2年2名、3年2名、4年2名、院生1名)、引率者は大学から見世千賀子先生、荒川悦雄先生(辟雍会理事)、そして辟雍会理事・小澤一郎でした。(小澤一郎)

写真1 学校正門

写真2 生徒にインタビューを受ける学生たち

写真3 学校給食

写真4 参加者一同

辟雍NEWS

第5回学校等訪問事業 富士見市立つるせ台小学校

第5回東京学芸大学と辟雍会の共同事業「先輩と一緒に学校に行こう!」の2回目は、埼玉県の公立学校コース。9月26日(木)に富士見市立つるせ台小学校で実施されました。

お彼岸が過ぎたとは言え、汗をかきながらの訪問になりました。

富士見市立つるせ台小学校は、駅に近い住宅地と公園に隣接した学校で、2校の統合校として18年目を迎えました。開放的で明るいオープンスペースの教室で学年単位の学習や工夫された教育活動、太陽光発電、屋上緑化、校庭の芝生化等、エコスクールとして、地域と連携した教育活動を推進しています。市立中央図書館分館も併設され、日常から地域ボランティアが教育活動に参加しています。特別支援学級2学級を含め22学級全校児童615名の学校です。

藤谷健二校長先生からの学校説明の後、1・2年生のオープンスペースの教室や広い校舎の造りを一巡り。業間休みの元気な子どもたちの姿を見ることもできました。

3校時は 折しも、埼玉県体力課題解決研究指定校を受けていることもあり、JFAサッカー教室が実施されていました。広い緑の芝生の校庭で、4年生の子どもたちが元気に3人の日焼けした若手サッカー指導者と活動する様子を、参観しました。

4校時はそれぞれに学年を回り、オープンスペースでの各学年の授業や特別教室・図書室での読み聞かせ等を参観しました。

給食の時間は会議室にもどり、子どもの頃の給食を思い出しながら楽しく学生間での交流の時間も持てました。

5校時は、先輩の3年3組担任坂本先生との懇談。A類数学科卒業で、新卒で大学の北側のサレジオ小学校に勤務。青年海外協力隊、ネパールや、ルクセンブルグ、補習校での海外勤務等多彩な経験を経て、つるせ台小学校2年目。4校時に授業の様子も参観させていただいていたので、オープンスペースでの授業・タブレットの使い方等具体的な質問にも答えていただきました。

まとめの会では、校長先生から一人ひとりの感想を含めた質問の中で教員以外のカウンセラーをはじめ、支援員やサポーター、地域ボランティア等、具体的なお話をいただきました。「学校は待ってますよ」優しい笑顔の校長先生からの言葉に、充実感を持って訪問を終えました。

参加した学生は5名(1年4名、2年1名)、引率者は大学から荒川悦雄教授、辟雍会からは臼木信子副会長でした。(臼木信子)

写真1 学校へ到着

写真2 芝生の校庭でJFAサッカー教室参観

写真3 オープンスペースでの授業参観

写真4 会議室で

辟雍NEWS

第23回 東京学芸大学ホームカミングデー

辟雍NEWS

第5回学校等訪問事業 成城学園初等学校

第5回東京学芸大学と辟雍会の共催事業の学校等訪問事業「先輩と一緒に学校に行こう!」は、今年は第1回目として9月20日(金)に成城学園初等学校において実施されました。この時期にしては気温30度越えの暑さ、真夏の余韻が残っています。

成城学園は一つのキャンパスに幼稚園から大学まであり、初等学校はその一角にあります。緑の樹木がそれぞれの校舎を囲み、子どもたちが遊び場として楽しむ池もあります。ちょうどザリガニとりに出かける児童にも出会いました。自然環境豊かなキャンパスで自然に親しむ学校生活はこの学校の特色に一つ。また、個性を大事にすること、人間関係を大事にすることなどの教育方針を語る髙橋丈夫校長は本学卒業生(数学科)。親しみやすさの故か、学生からの質問が次々に出ました。数学教育、インクルーシブ教育、不登校児童への対応、探究的な学び、5・6年児童希望者のオーストラリア留学など多岐にわたる話題に及びました。

授業観察のあと学生は各教室に招かれ、楽しい昼食タイムを過ごしました。また、この日偶然のイベントに参加することになりました。パリ・オリンピックでのレスリング女子68kg級で銅メダルを獲得した尾﨑野乃香選手(卒業生)の報告会がありました。ホールに集まった児童全員の合唱で祝福されるその様子はまさに成城ファミリーの一コマでした。

この学校は大正時代の新自由教育運動を推進した教育学者・澤柳政太郎によって1917年に創設されました。その教育理念と現在における実践は、学校教育をめざす学生たちのよい刺激になったのではないかと思います。

参加した学生は12名(1年5名、2年4名、3年2名、院生1名)、引率者は大学から見世千賀子准教授、辟雍会からは荒川悦雄理事、小澤一郎理事でした。(小澤一郎)

写真1 学校の正門(桜橋門)

写真2 髙橋丈夫校長の学校説明

写真3 理科室見学

写真4 参加者一同

辟雍NEWS

第72回小金井祭実行委員会から2件のお願い

辟雍NEWS

東京学芸大学数学科同窓会のお知らせ

R6年度 第6回学芸大学数学科同窓会を開催します。

・日時:2024年11月24日(日)、14:00~16:00

・場所:東京学芸大学 自然科学棟3F 数学教育実習室

・方法:対面とオンライン(Zoom)のハイフレックス方式

・内容:第1部=総会、第2部=交流会

・申込方法:次のGoogleフォームに入力をお願いします。

(申込Form →)https://forms.gle/tpiKxfPqaL8Lwk17A

・数学科同窓会HPにて情報を発信していきますので、ご確認ください。

(同窓会HP →)https://www2.u-gakugei.ac.jp/~mathdoso/

辟雍NEWS

Secondary Recruitment for the 5th Project of School Visits

Let's go to schools escorted by alumni!

A project of school visits co-organized by Tokyo Gakugei University, TGU, and TGU Alumni Association, HEKIYOUKAI, fortunately marks our 5th anniversary FY 2024. Thanks to the schools to visit, it will be a happy opportunity for participants to discover what wonderful teacher is and to find how deep the specialty. In this autumn, we have set 5 courses for domestics and oversea. Somehow, for one of the courses,

Saitama Prefecture (Public School) Course: Tsurusedai Elementary School run by Fujimi City,

School Principal: Mr. Kenji FUJITANI

there are still vacant seats, we are currently accepting secondary applications to this course.

Tsurusedai Elementary School is known as a new merged school in a commuter town has been established for 18 years. It is one of the schools subject to the eco-school pilot model project by MEXT, MAFF, METI, and MOE equipped with open classrooms, solar photovoltaics, rooftop greenery, lawn schoolyards, etc. The eco-school pushes forward education activities cooperating with local communities.

Date: Thursday, 26th September 2024

Secondary Recruitment Deadline: Tuesday, 17th September 2024 *Valid for the timestamp

Participation: Free * A school lunch fee of yours will not be charged, because HEKIYOUKAI supports you. Although you will spend travel costs, round traffic fee from TGU to the school and back, after the visits, the costs will also be covered at Carrier Support Division by HEKIYOUKAI.

Submission: Mail to Career Support Division, attached your application form filled your information.

-- Get Guidelines_for_Applicants

-- Get an Application_Form_(pdf version)

-- Get an Application Form (docx version)

Please find details at the Guidelines for Applicants.

Join us with your friends!

Etsuo ARAKAWA, Dept. of Physics, Project Manager, HEKIYOUKAI

辟雍NEWS

二次募集: 第5回学校等訪問事業

東京学芸大学・東京学芸大学辟雍会共催の学校等訪問事業は2024年度で第5回となります。おかげさまで、多くの学校を訪問することにより、本学の学生が、教職の楽しさを発見し、その奥深さを知る絶好の機会となります。今秋は、国内外の5つのコースをご用意しておりました。この度、

埼玉県(公立学校)コース: 富士見市立つるせ台小学校

校長: 藤谷 健二

について、参加者を二次募集することに致しました。

つるせ台小学校は、駅に近い住宅地の統合新校として開設され18年目。オープンスペースの教室や、太陽光発電・屋上緑化・校庭の芝生化等のエコスクールパイロット・モデル事業(文部科学省、農林水産省、経済産業省、及び環境省が連携協力)の認定校。地域と連携した教育活動を推進しています。

実施日: 令和6年9月26日(木)

二次募集申込締切: 令和6年9月17日(火)※当日のタイムスタンプ有効

参加費: 無料 ※給食代は辟雍会が負担。及び大学から現地までの往復の交通費もキャリア支援課が窓口となり、辟雍会が支給。

申込方法: キャリア支援課(メールアドレス shushoku@u-gakugei.ac.jp)宛てに、件名を「学校等訪問事業申込(二次募集)」として、データファイル「参加申込書(pdf 版)」あるいは「参加申込書(docx 版)」に必要事項を記入したものをメール添付により提出。

当事業の詳細は募集要項をご参照ください。

お誘いあわせの上、奮ってご参加ください。

物理 荒川悦雄(辟雍会 事業部 部長)

辟雍NEWS

「教職支援コーナー」開設記念・内覧会

去る8月19日(月)に本学附属図書館において、この度開設された「教職支援コーナー」の開設記念行事が、図書館1階にて行われました。國分充学長が挨拶の冒頭で、開設に際して辟雍会や東京学芸大学同窓会から支援があったことに対し、謝意を述べました。挨拶は川手圭一附属図書館長、鈴木聡学生キャリア支援室長が続き、最後に学術情報課員によるリニューアルした附属図書館の全容の紹介がありました。

「教職支援コーナー」には全国の教職試験問題(過去問)が並べられています。教職を目指す学生が開設を待たずにこのコーナーに足を運んでいたそうです。学生の関心の高さがうかがえ、学生のニーズに十分に応えたものとなりました。

近頃、図書館の様子は従来の静かな勉学の場というあり方にとどまらず、学生同士が議論し意見交換できる場という機能が加わり、学生の利用の範囲が拡がっています。関係者が全国の大学図書館の現状を見聞し、将来、教壇に立つ学生の学びにふさわしい図書館のあり方を模索した結果が、案内されたコーナーの随所に見られました。

辟雍会の会員も大学に足を運んだ折には、ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。入館ゲートを通ると左側に「教職支援コーナー」があり、学生が問題を解き、話し合っている光景を目にすることでしょう。(小澤一郎 記)

写真1 東京学芸大学附属図書館正面

写真2 入館ゲートを入ると左側に「教職支援コーナー」がある

写真3 全国の「教職試験の過去問」が棚に並ぶ

写真4 ラーニングコモンズ(アクティブエリア、グループワークエリアなど)

辟雍NEWS

辟雍会通信 No.21

辟雍会通信第21号

辟雍NEWS

辟雍会20周年記念特別企画「学芸ロゲイニング」

東京学芸大学辟雍会では、本会の20周年記念特別企画の一環として、小金井祭期間中に新入生歓迎事業「学芸ロゲイニング(GAKUGEI ROGAINING)」を実施いたします。このイベントは、小金井祭に参加する本学学生がチームを作り、学芸大学小金井キャンパス内のチェックポイントを探し出して、写真を撮り、各ポイントに割り当てられた得点を獲得するという野外スポーツです。合計獲得得点の高いチームに辟雍会から景品を贈呈いたします。2024年5月20日(月)開催の幹事会や2024年5月25日(土)開催の理事会にて承認されました。

この度の募集は、東京学芸大学に在籍する学生を含む小金井祭参加団体の構成員で作られたチーム(本学学生以外の人も参加可能です)を対象に、期間は2024年11月1日(金)~2024年11月4日(月)としました。景品は、今のところ、辟雍会ネーム入りボールペンや学生歌「若草もゆる」のCD、辟雍機関誌「辟雍」、その他です。詳細は、辟雍会HPあるいはQRコードからご参照ください。

文責: 事業部長 荒川悦雄

辟雍NEWS

辟雍会教員就職相談会(令和7年度埼玉県公立学校教員採用試験対策)

「辟雍会教員就職相談会(令和7年度埼玉県公立学校教員採用試験対策)」に参加者を募集いたします。

辟雍会は、本学学生が全国の都道府県教員に就職することを支援するため、全国各都道府県の本学出身退職教員を招聘して、就職相談会を開催します。今年度は、埼玉県の教員採用関係について先輩と相談する「辟雍会教員就職相談会(令和7年度埼玉県公立学校教員採用試験対策)」を予約制で催します。

当事業の概要は周知ポスターを、詳細は募集要項をご参照ください。申し込みに関する重要日程等を以下に記します。

【相談内容の例】

(1) 人物試験(個人面接、集団面接、集団討論、論文)対策。

(2) 教員採用に関する諸問題、各都道府県の教育の特色等。

(3) 教員の職務の留意点(授業準備、学級担任の職務、保護者への対応、職場の人間関係等)。

その他の質問も受け付けます。

【相談を受けてくださる方々】

・川勝義彦先生(富士見市立諏訪小学校元校長)

・井上正明先生(高等学校校長を定年退職、現在再任用で継続、辟雍会埼玉県支部の監事)[2024年7月22日追記]

・その他、埼玉県中高の元校長数名

・臼木信子先生(板橋区教育委員会指導室元学校相談員、板橋区の小学校12年間校長、辟雍会副会長)

【参加費】

無料

【会場】

対面開催の場合の会場は、中央2号館(南講義棟)S105-S107(相談希望者控え室を含む)

※ 希望があればオンライン参加やオンライン開催も検討します。

【予約募集期間と申込方法】

2024年7月の公募日から7月30日(火)まで

申込方法は、所定の申込用紙に必要事項を記入し辟雍会事務局に提出します。提出方法は、記入済みの申込用紙を辟雍会事務局に持参、郵送、あるいは電子メールにファイルを添付とします。開催中の時間帯に空きがあれば、当日の飛び入り参加も受け付けます。

【予約時間の通知】

7月31日(水)までに、辟雍会事務局から電子メールにより、通知します。

お誘いあわせの上、期待してご参加ください。 事業部 部長 荒川悦雄

----

辟雍NEWS

参加者募集: 先輩たちと一緒に学校へ行こう! 第5回学校等訪問事業

2024年度東京学芸大学・東京学芸大学辟雍会共催

第5回学校等訪問事業に参加者を募集いたします。

辟雍会の学校等訪問事業は、本学の学生が、教職の楽しさを発見し、その奥深さを知る絶好の機会となります。今年度は、国内外の5つのコース(対面式あるいはオンライン式)をご用意いたしました。事前説明会を令和6年7月23日(火)12:10~12:40、講義棟S105で行います。事前説明会に参加できない人も申込可能です。当事業の概要は周知ポスターを、詳細は募集要項をご参照ください。申し込みに関する重要日程等を以下に記します。

参加費: 無料 ※対面式の場合、大学~現地までの交通費及び昼食代あるいは弁当代をキャリア支援課が窓口となり、辟雍会が支給。

申込方法: キャリア支援課(メールアドレス shushoku@u-gakugei.ac.jp)宛てに、件名を「学校等訪問事業申込」として、データファイル「参加申込書(pdf 版)」あるいは「参加申込書(docx 版)」に必要事項を記入したものをメール添付により提出。

申込締切: 令和6年8月23日(金)※当日のタイムスタンプ有効

参加決定: 参加の可否は、令和6年8月30日(金)までにキャリア支援課から学芸ポータルで通知。(最少催行人数4人)

→ 募集要項の第2頁目はこちらから(2024/09/20 追記)

お誘いあわせの上、奮ってご参加ください。 事業部 部長 荒川悦雄

辟雍NEWS

大学と辟雍会との意見交換会

去る6月13日(木)に本学第一会議室において、本学執行部と辟雍会役員等による「東京学芸大学と東京学芸大学辟雍会との意見交換会」が開かれました。コロナ期を経て、5年ぶりの対面開催でした。大学から学長、副学長、事務系の責任者、また本会からは会長、副会長、理事等が出席しました。國分充学長より、昨年度の大学創基150周年事業にあたり、辟雍会から寄付があったことに対して謝辞がありました。これを資金に学生のキャリア支援として図書館に特別なブースを開く際に、教員採用試験資料を整えたいという大学の意向も伝えられました。本会の馬渕貞利会長は、辟雍会はまず、学生のためになる活動をしたい、そのために大学との連携を強めていきたいと抱負を述べました。また、担当者からは学生の学校等訪問事業(共催)などの事業計画が報告されました。さらに、会長からは今年度の大きなイベントである辟雍会設立20周年事業の計画について説明がありました。そして、今秋開催のホームカミングデー(共同主催、11月2日予定)に関して講演者の選定や当日の役割などについて協議をしました。(小澤一郎 記)

写真1 大学と辟雍会の意見交換会

写真2 説明する辟雍会の馬渕貞利会長

辟雍NEWS

東京学芸大学同窓会総会及び講演会

6月9日(日)午後1時より、一般社団法人東京学芸大学同窓会の令和6年度の総会が本学講義棟S410教室において開催されました。森富子理事長は挨拶の中で昨年度を振り返り、本学創基150周年記念への寄付金によって桜の苗木が植樹されたことを報告しました。これに対して来賓として挨拶した本学の国分充学長からは謝辞がありました。事務棟の前には若い葉をつけた樹木が10本ほど見ることができます。なお、学長からは国立大学運営資金の不足によって運営に限界がきていると国立大学協会が声明を出したことの報告もありました。一方で、学芸大学卒業生の評価は高く、こうした学生への支援について引き続きよろしくとの呼びかけがありました。

総会後に、教育YouTuberの葉一(はいち)さん(A類数学科卒業)による講演『教育YouTuberがみなさんに伝えたいこと』がありました。葉一さんは冒頭に「講演会は好きか嫌いか」と問いかけました。今回はいつも子どもたちに話しかける講演の様子を再現する試みがありました。講演会は子どもたちの多くが「嫌い」ですが、今回の聴衆の反応は真逆であったことに、苦笑していました。子どもに長所と短所の数を問うと圧倒的に短所の数が勝る。子どもはいつも他人と比較してみる、つまり自己肯定感が少ない。そのことは「それでいい」として、そこから自分らしく生きるための「自分の説明書」をつくることを説きました。

葉一さんは、いじめにあって学校不信、教師不信になったけれども、高校時代にある先生に出会い、そこから人生の新たな出発があったと言います。自身の体験から、子どもたちには「大人になることをポジティブにとらえる」「人の話をエネルギーにできる」「失敗を成功のもとにできる」そんな人間になってほしいとの願いが伝えられました。今では教育YouTuberとして若者から絶大な人気と信頼を得ている葉一さんが、本学卒業生であることに誰もが親しみと誇りを抱いたことでしょう。情熱的な語りに、対面の参加者そして多くのオンライン参加者が聴き入っていました。(小澤一郎 記)

写真1 挨拶する森富子理事長

写真2 来賓として挨拶する東京学芸大学 國分 充学長

写真3 講演する葉一さん

写真4 東京学芸大学同窓会寄贈の桜の苗木

写真5 東京学芸大学創基150周年記念「桜記念樹」プレート

辟雍NEWS

第22回東京学芸大学辟雍会理事会

5月25日(土)13:00に東京学芸大学第1会議室(本部棟3階)において、辟雍会理事会が開催されました。コロナ期を経て昨年より対面で行われることになりました。会の冒頭に馬渕貞利会長が、思いがけず再び会長職にあたると挨拶がありました。馬渕会長は2016年度より4年間会長職にあり、このたび再登板となった次第です。また出口利定本学前学長が来賓として出席し挨拶がありました。会議の松村茂治幹事長によって進められました。議事として、役員選出及び理事会構成、会費納入者数、事業報告、収支決算、新年度の事業計画、予算案などの報告・審議がなされ、今期の大きな事業である本会20周年記念事業案、ウエブサイトの運営規定案などが取り上げられました。会議では、卒業生や学生たちの本会への理解と参加を促したいが、連絡先を確認する方法に課題があることが指摘されました。

理事会には東京学芸大学同窓会(東京都)をはじめ各支部の代表者が出席していました(青森、栃木、神奈川、静岡、兵庫、岡山、香川、大分、韓国)。会議後に、場所を事務所の隣室に移して行われた懇親会では各支部からの報告が行われ、最後に、本会の発展に全員で協力して盛り上げていこうと副会長の呼びかけがありました。(広報部長 小澤一郎)

写真1 理事会(東京学芸大学第1会議室)

写真2 懇親会で挨拶する馬渕貞利会長

辟雍NEWS

会長就任のご挨拶

会長就任のご挨拶

馬 渕 貞 利

2020年の春から始まったコロナウイルスの流行は,世界中に深刻な事態を引き起こして,私たちの生活スタイルまでも大きく変えるものとなりました。後世の人はこの4年間を「コロナの時代」と呼んで,人類史上の特記すべき一時代として扱うやも知れません。ただ,この期間はそれに止まらず,世界の人口や経済規模が急速に拡大し,AI(人工知能)やIT(情報技術),さらに宇宙工学や医療技術に至るまで,目覚ましい発展を遂げつつあります。これに伴って,私たちの周囲では既存の秩序や枠組みが急速に古めかしいものとなり,新たな対応能力や制度設計が求められるようになっています。

最近の世界で起きていることは,この変革の時代に古きナショナルな思考に基づいてなされている反動的対応のように思われます。ロシアやイスラエルの指導者はその侵略的行動を自国の生存のために必要なものだと正当化していますが,上記のような歴史の潮流に掉さす極めて非人道的な犯罪的行為です。こうした動きに連動して高まっている軍事的緊張を背景にして,世界中の至る所で防衛力の強化や軍備増強が叫ばれ,各国が競うようにして軍事費を増額しています。しかし,今もっとも必要とされていることは,この変革を担っていく人材の育成です。すなわち,人材育成のための教育投資こそ今世界中で真剣に取り組まなければならない重要課題なのです。多くの人々が既にそうした声を上げつつありますが,いまだコンセンサスになりえていません。

折しも少子化が急速に進行している国々では,それを食い止める方策の一つとして高等教育の無償化が進められようとしており,日本でも高校の授業料無償化に続いて,大学の学費無償化をめぐる議論が始まりました。財政規模の大きい東京都は,東京都民を対象に東京都立大学で今年からこうした措置を取り始めました。ここで若干私見を述べさせていただくと,日本の大学や大学院教育の在り方を考える場合,少子化対策以上にまず優先的に考慮すべきことは,戦前の師範学校の例を持ち出すまでもなく,優れた教育人材を育成することであり,そのために教員養成系の大学学部・大学院の学費を無償化することです。そのために日本の教員養成系大学のフラッグシップたる東京学芸大学が果たすべき役割は小さくありません。大いに期待を込めてエールを送りたいと思います。

ところで,この間家の中での単調な生活が続いた私は,コロナが沈静化したら,これまでやり残してきたことにチャレンジしてみようと意気込んでおりました。ところが,再度辟雍会会長をという青天の霹靂のごときお話が舞い込んできて,本当に当惑いたしました。その後,前任の長谷川先生のご健康がすぐれないことなどを伺い,いろいろ思い悩んだ挙句,再度,老骨に鞭打つことを決心いたしました。とは申しましても,心身ともに往時のような力を持ち合わせておりませんので,ひとえに皆様のお力添えを頼って頑張るしかないと思っております。ご協力のほど,どうかよろしくお願いいたします。

辟雍会は,東京学芸大学に関係する人々が交流し,親睦を深めながら,学芸大学の発展に寄与することを第一義とする場であります。こうした原点に立ち返り,現在の教育状況にも目を配りながら,できるだけ多くの方々と語らい,学芸大学の学生の皆さんがより溌溂と教育研究活動に邁進できるような共同作業を推進できたらと考えております。

皆様のご支援,ご協力を重ねてお願いし,会長就任のあいさつといたします。

2024年4月

辟雍NEWS

次期会長に馬渕貞利氏が選出される

このたび、理事会において本会の次期会長に馬淵貞利氏が選出されました。会長選出は会則によれば「総会の承認を得る」ことになっていますが、この件について昨年秋に開催された全国代表者会議の決議によって理事会の決議を承認することとなっています。したがって馬渕貞利氏がこの4月より東京学芸大学辟雍会の第6代会長として就任することとなります。任期は2年間、2026年3月31日までとなります。なお、馬渕貞利氏は2016年度から2期にわたり会長職にありました。長谷川正会長は2020年度より2期にわたり会長職を勤められました。(広報部長 小澤一郎)

辟雍NEWS

東京学芸大学同窓会新年祝賀会(1月21日)

令和6年能登半島地震被災によって亡くなられた方の冥福を祈り、黙とうを捧げて始まった一般社団法人東京学芸大学同窓会の新年祝賀会が、去る1月21日(日)12時に東京ガーデンパレス(文京区)にて開催されました。

挨拶に立った森富子理事長は、冒頭の挨拶の中で、能登半島地震の被災した学校の児童生徒の状況を案じ、お見舞いの気持ちを伝えながら、それでも各学校が「学びを止めない」というコロナ禍に続く強い信念で立ち向かっていると述べました。そして本会が一般社団法人としての使命から「同窓会」関連事業のほかに、開かれた新しい取り組みをしていると紹介がありました。来賓として挨拶した本学の國分充学長は、教員養成フラッグシップ大学として位置づけられた東京学芸大学の活動に、東京学芸大学同窓会の大きな協力があると謝辞を述べました。

なお、この日は大学創基150周年記念に関連して同窓会より本学基金に寄付があり、その贈呈目録が森理事長より國分学長に渡されました。濱田豊彦副学長より、基金が学生たちの海外留学等の支援金として役立っているとの報告が添えられました。

会員約3000人のうち、人数制限をして約100名が都内各地区から集いました。遠くは八丈島より駆けつけた同窓生もあり、会の盛り上がりは最高潮! コロナ前の様子に戻りつつありました。最後に学生歌「若草もゆる」を高らかに歌い上げて、会は閉じました。

辟雍会からは来賓として丹伊田敏副会長、山本一雄副会長、二宮修治組織部長、荒川悦雄事業部長、小澤一郎広報部長が出席しました。(小澤記)

写真1 受付

写真2 森富子理事長の挨拶

写真3 寄付金の贈呈(目録) (左)國分学長 (右)森理事長

写真4 ♪「若草もゆる」

辟雍NEWS

新年のご挨拶

明けまして、おめでとうございます。会員の皆様には、本年もよい年でありますようにお祈りいたします。

昨年は本学が創基150周年を迎えて、その記念行事が行われました。5月に本学卒業生でWBC野球日本代表監督の栗山英樹さんの講演があり、集まった学生たちに感動を与えました。優勝チームの監督という功績に対する抱負でなく、選手とのコミュニケーションや決断、責任といった人としての生き方の矜持が多くの聴衆者の心に響きました。

11月にはコロナ前の賑わいを取り戻した小金井祭の期間中に記念式典が開催されました。それに続く教育シンポジウム「魅力ある学校を求めて~さまざまな学校経験こそわが財産~」では、本学卒業生で都立高等学校及び私立男子校の校長として教育改革を推進した栗原卯田子氏の講演がありました。そして、そのあとのパネルディスカッション「東京学芸大学で学んだこと及びこれからの東京学芸大学に期待すること」には現在活躍中の若手の教育実践者によって本学の魅力が語られました。

辟雍会もこうした記念行事に寄り添いながら、大学との共催事業「近県学校訪問」(ボツワナの学校とのオンライン、埼玉県公立学校、都内私立学校)を復活させました。参加した教員志望の大学生や院生が教育現場を体験し、本学卒業生のアドバイスを受けました。

今年はオリンピック・パラリンピックがパリで開催されます。スポーツの世界で本学関係者の活躍も期待されます。とりわけ本学の栄誉賞を受賞した柔道(女子48kg)代表の角田夏実さんの活躍が注目されます。

辟雍会は2003年11月に設立されました。以来、20年を経過したところです。20周年記念の事業も年内に展開しようと考えています。昨年4月に兵庫県支部が発足しました。今年もまた新しい支部の設立を期待します。

国内に散らばる会員の皆様、その他すべての会員の皆様のご活躍と共に、辟雍会として新しい年を歩んでいきたいと思います。

令和6年元旦

東京学芸大学辟雍会

(2023.11 小澤撮影)

辟雍NEWS

辟雍会通信第18号

辟雍NEWS

令和5年度辟雍会全国代表者会議

11月3日(金)13:00より辟雍会の全国代表者会議が東京学芸大学第1会議室(本部棟3階)において開催されました。長谷川正会長が冒頭の挨拶の中で、今年度の活動全般について紹介し、続いて来賓の佐々木幸寿本学副学長より辟雍会との連携・支援についての謝意あり、また、本学が教員養成系大学のリーダーとして教育界を牽引する使命を帯びているという趣旨の話がありました。議案としては会則の改正が承認されました。昨年度より審議されてきた「準会員」の名称を盛り込むことになりました。会費納入者の「正会員」に対してそれ以外の会員を指す名称です。実際には学生会員が対象となるということです。また、4月1日に発足した兵庫県支部の設立が報告・承認されました。従来の近畿支部から発展して独立したものです。

松村茂治幹事長の進行により、時間を割いて全国から参集した支部の状況についての報告がありました。コロナ期を経て少しずつ活動を再開している報告が見られました。各支部では懇親会を再開して会員の獲得を目指す動きがある中、研修を盛り込んで授業参観を含めた試みも紹介されました。さらに、小金井祭にブースを設けた神奈川県支部、10年前に会員5名で発足し、現在、45名となったという大分県支部の報告がありました。

閉会後のキャンパスには小金井祭開催時間にあわせて、地域住民の人たちが列をなして集まっている光景に、やっとコロナ前に戻ってきたと実感しました。飲食を伴う屋台のテント、復活です! (小澤一郎 記)

写真1 全国代表者会議

写真2 挨拶する長谷川正会長

写真3 小金井祭の始まり(入場を待つ地域住民)

辟雍NEWS

東京学芸大学創基150周年記念企画展示「東京学芸大学150年の歩み」

東京学芸大学創基150周年記念企画展示「東京学芸大学150年の歩み」のご案内です。

辟雍NEWS

東京学芸大学 創基150周年記念 シンポジウム

東京学芸大学 創基150周年記念 シンポジウムのチラシが届きました。

辟雍NEWS

近県学校訪問 文化学園大学杉並中学・高等学校

この学校訪問は東京学芸大学と辟雍会の共催事業です。事業の最後は 10 月 10 日(火)に文化学園大学杉並中学・高等学校で実施されました。秋風が頬を伝わる日でした。

「感動」を大切にする本校の概要を説明する川崎厚教務部長によれば、カナダ(BC州)の教育課程を導入するクラス(DD コース)が一般クラスに併置されていて、このクラスの卒業生は両国の高校卒業資格(ダブル・ディプロマ)を得ることができます。本邦初の仕組みとして注目され、海外大学志向の高まりを受けて魅力の一つとなっているようです。また、国公立コースを設けて進学の道を拡げているのも最近の動きです。

授業見学は 4~5 人のグループによって中学、高校の授業を廻りました。タブレットを手にした生徒は探究的な学習を進め、さらにグループによる発表・ディスカッションを活発に行っていました。そのそばで、学生は耳を傾け、熱心にメモをとっていました。クラスによっては、すべて英語で授業が進められていました。

学生たちからは「自分のやりたい授業だった」「STEAM 教育が興味深かった」「これまで私立学校を見学し、学ぶ機会がなかった。特色があった」「実際にカナダの先生が授業をし、休み時間には生徒たちが英語で会話していた」など、驚きや感動、気づきが寄せられました。

学生たちは給食を生徒と共にしたのち、数年前に着任した阿部寛大先生から話を聞きました。先生は「2 軸思考」カードを用いて学生自身の教職に関する率直な思いを拾い上げ、それをもとに学生同士が話し合って互いにその思いを分かち合うことを試みました。活動を伴う学びが学生にも及んだひと時でした。

松谷茂校長は日ごろより「失敗をしてもいいんだ!」と生徒を励ましているそうです。勇気をもって挑戦する心の支えとなって、活発な学習につながっているのでしょう。このたび、学生たちを迎え入れてくださった松谷校長、そして川崎先生、阿部先生は東京学芸大学の卒業生、後輩にとっては大きな励ましと感じたに違いありません。

参加した学生は 19 名(1 年 5 名、2 年 11 名、3 年 2 名、4 年 1 名)、引率者は大学から前田 優先生、辟雍会からは荒川悦雄先生、そして小澤一郎でした。(小澤一郎)

写真1 松谷茂校長の話

写真2 メモを取る学生

写真3 教職への思いを共に語る

写真4 参加者一同

辟雍NEWS

ボツワナ共和国の国立中学校(続き) Montsamaisa C J S School in Botswana (continued)

近県学校訪問事業

ボツワナ共和国の国立中学校

(荒川悦雄)

A project on visiting to schools at near prefectures.

Montsamaisa Community Junior Secondary School in Republic of Botswana

Report and photographs are here.

(Etsuo Arakawa)

辟雍NEWS

近県学校訪問 埼玉県富士見市立諏訪小学校

9月26日(火)午前9時30分東武東上線鶴瀬駅に集合。ららぽーと行きのバスに乗り市役所前で下車、緑豊かな文化の杜公園を通り抜け諏訪小学校を訪問しました。

諏訪小学校は、富士見市役所・市立図書館・市民総合体育館・市民文化会館などの公共施設に隣接し、市内でも一番大きな学校です。今年度は特別支援教育の充実・不登校0・働き方改革の推進も重点に取り組んでいます。

本学A類保健体育科卒業の石井勝博校長先生のお迎えを受け、2Fの冷房の効いた会議室へ。机上に、一人一人の学生のネームホルダーと資料が準備されていました。

今回の参加学生は13名(1年4名・2年5名・3年1名・4年2名・院生1名)、引率者は、大学から荒川悦雄先生、辟雍会から山本一雄副会長、臼木信子副会長の3名です。辟雍会埼玉県支部の市村元信先生もご出席。

10時から、校長先生の学校概要の説明の後、各学年・特別支援学級に2・3校時の参観と給食・清掃時間までの配置をしていただきました。子ども達がお迎えに来はじめ、各学年学級へ。授業の進め方や掲示物、児童とのかかわりなど、給食も学級の子ども達と一緒に食べたこともあり、日常の教育活動に触れることができました。

午後からの、校長先生の自己紹介では学生時代の、本学数学科の教授との出会いが、教職に就いてからの算数科の研究で、継続してご指導いただけたこと。本学との繋がりが話されました。校長先生のお人柄もあり、参加学生の一人一人の学びを共有したいという主体的な発言を生かし、「児童の言葉を大切にした課題づくり」「子供たちが主体的に取り組める工夫」など、学生の教師の役割に視点をおいた気づきに、具体的な学校での取り組みをお話しいただきました。学級のルールづくり・学年での話し合いで工夫した掲示物・子どもと一緒にまとめる課題づくりのポイント。特に特別支援の学級での指導については貴重な学びの場をいただきました。本学卒業の若手2名の先生の元気に授業をされる姿も見ることもできました。 (臼木信子記)

写真1 校長先生の学校説明を聞く

写真2 授業参観

写真3 授業風景 タブレットの充電も

写真4 参加者一同

辟雍NEWS

辟雍会通信 No.17

辟雍NEWS

近県学校訪問 成蹊小学校

この学校訪問は東京学芸大学と辟雍会の共催事業です。今回は 9 月 21 日(木)に実施されました。猛暑の続く中、この日ばかりは曇り空で少し気温をも下がりほっと一息ついた日でした。

成蹊小学校は、武蔵野の風情が残りケヤキの樹木が並ぶ成蹊学園キャンパス(小・中高・大の校舎がある)の一角にあります。児童は遊びが大好きで校庭や校舎の広い廊下でじゃれ合っている姿が印象的です。

見学は、初めに本学卒業生である跡部清校長による学校概要の説明が広いホールで行われました。次いで授業見学です。まず国際学級を見学しました。海外から帰国した児童が集まるクラスです。ここで学校生活に馴染んで一般クラスに合流します。この日は 9 月に編入した数名が、身近なカタカナの学習を受けていました。成蹊小学校は帰国子女を受け入れた教育を戦前から行っているのです。そのほかに算数、英語、社会、国語、ネイティブ教員による英語特別指導の場面を見学しました。学生たちは熱心にメモを取りながら子供の様子と先生に目をやっていました。廊下に並ぶ夏休みの自主研究ノートにも目を通していました。

昼食後、本学卒業生の教員の後輩へのメッセージがあり、学生からはたくさんの質問が出されました。ひとつ一つ丁寧に応えている様子は、これから教員をめざす学生たちへの励ましそのものでした。この先輩は、卒業後しばらく海外生活する道を選んで、そこで語学だけでなく自分にない価値観に出会った。今、子どもたちには「楽しいこと」「違いを認めること」「間違うことを恐れないこと」を学んでほしい、と熱く語りました。先輩の生き方に学生たちは自分ごととしてとらえていました。「私立学校は堅いイメージで児童はお行儀がよくおとなしいと思っていたが、教室がにぎやかなことは意外だった」(1 年)、「在校時には当たり前だと思っていた行事をたくさん経験したことが、今になって貴重なものだったと気づかされた」(1 年、卒業生)といった感想がありました。

参加した学生は 16 名(1 年 6 名、2 年 6 名、3 年 2 名、4 年 1 名、院生 1 名)、引率者は大学からフォグリ ヴォルフガング先生、辟雍会からは二宮修治先生、そして小澤一郎でした。(小澤一郎)

写真1 国際学級前の掲示

写真2 先輩の授業

写真3 先輩の話に質問する学生

写真4 出席者一同

辟雍NEWS

ボツワナ共和国の国立中学校 Montsamaisa Community Junior Secondary School in Republic of Botswana

近県学校訪問事業

ボツワナ共和国の国立中学校

A project on visiting to schools at near prefectures.

Montsamaisa Community Junior Secondary School in Republic of Botswana

この事業は本会と大学との共催事業による学校訪問です。訪問先の学校も全校を挙げて協力してくださっています。今回はボツワナ共和国の国立中学校、モンツァマイサ地区中学校(仮訳)を2023年9月12日(火)にオンライン訪問しましたので、ご報告いたします。

この学校は1992年9月12日に創立、31周年の記念日を我々の訪問日に設定してくださいました。まず、校長のベハ ジョージ先生とご案内役のマサラ ツェケディ先生が学校の沿革や現状をご紹介してくださり(写真1)、続いて集合写真を撮り(写真2)、校内をご散策されながら(写真3)、授業風景を見学させてくださいました(写真4)。農業がカリキュラムに入っていることが特徴とのことで、教育用のパソコンは足りないと仰っておりました。校内は広く、整理されていて、落ち着いた雰囲気の学校でした。マサラ先生がここは社会の教室ですとか、理科の教室ですと、教室の扉を次々に開いて紹介してくださいました。それぞれの教室で学ぶ先生と生徒たちが、カメラと目が合うとちょっと照れ臭そうにしておりました。そこに生徒たちの学んでいるぞという気迫も感じました。

This project is a school visit organized jointly by Tokyo Gakugei University (TGU) and TGU Alumni Association 'Hekiyou-Kai'. The host school including all teachers and students is also cooperated with us. This is a report on an on-line visiting to Montsamaisa Community Junior Secondary School in Republic of Botswana, Tuesday 12 September 2023.

This school is established on the 12th of September 1992, this means that they fixed and welcomed us at the 31st anniversary day as our visiting day. First, school principal Mr George Mbeha and person in charge Mr Tshekedi Masala explained the school history and activities, photograph 1. Next, we took group snaps, photograph 2. After moving inside the school, photograph 3, we visited some classes, photograph 4. It was emphasized that the agriculture is including in the curriculum. Resource of computers are not enough. Campus is wide, organized, and relaxing. Mr Masala opened doors one by one saying subjects such as social study, science, etc. At each class, for a just moment they find a camera in, the teacher and students in the class felt shy a little and continued studying. We felt students' attitude to learn very much.

辟雍NEWS

学大数学科同窓会 NEWS LETTER

辟雍NEWS

東京学芸大学150年の歩み

東京学芸大学150年の歩みです。

辟雍NEWS

辟雍会通信第16号

「辟雍会通信」第16号です。

辟雍NEWS

辟雍会通信第15号

「辟雍会通信」第15号です。

辟雍NEWS

東京学芸大学同窓会総会

6月4日(日)13:00より、一般社団法人東京学芸大学同窓会の令和5年度の総会が本学講義棟S410教室において開催されました。森富子理事長が初めに挨拶をし、その後に濱田豊彦本学副学長が来賓を代表して挨拶しました。その挨拶の中で、先に本学創基150周年を記念したWBCの栗山英樹監督を迎えての講演会について、その講演後のエピソードを紹介しました。栗山氏は野球部を訪ね、60名を超える現役の部員およびマネージャーの一人ひとりにサインをして記念写真を撮っていた。その光景を目にして、教師が児童生徒一人ひとりを丁寧に観察して向き合う姿勢に重ねて、"学芸大マインド"をここでも見ることができたという話でした。

総会後は本学自然科学系基礎自然科学講座物理科学分野准教授の小林晋平先生の講演『学校教育における学際的な学びの実現へ向けて~「うけとめる力」を育むために~』がありました。高校の教科の好き嫌いを問えば、嫌いの筆頭が「物理基礎」であるというデータがあるものの、小林先生の授業を聞いた学生は、物理のイメージが変わっていく、という感想が寄せられて、今や学内外の超人気の先生です。先生によれば、物理とはものの見方であり、その見方とは主観的である。その主観を追求した先に他者と共有できる感動がある。それはなぜか、といって表題のテーマに迫っていきます。

本会は講演も含めて、会員にはYouTube配信もなされました。また役員改選も行われ、新理事長には森富子氏が再選されました。辟雍会からは長谷川正会長、丹伊田敏副会長、山本一雄副会長、荒川悦雄理事、小澤一郎理事が来賓として出席しました。(小澤 記)

写真1 挨拶する森富子理事長(引き続き理事長として再任された)

写真2 総会(新役員の紹介)

写真3 講演する本学・小林晋平准教授

辟雍NEWS

第21回東京学芸大学辟雍会理事会

5月27日(土)14:00に東京学芸大学第1会議室(本部棟3階)において、辟雍会理事会が開催されました。コロナ禍において3年間は文書会議でしたが、久しぶりの対面会議でした。会の冒頭、長谷川正会長は、会長になって2期目であるが、対面による理事会を今回初めて開催できたと挨拶しました。挨拶の中では、本学が創基150周年を迎えてその行事に本会も協力していくということ、さらに、重要なことは本会においても創立20周年の記念すべき年であることを強調しました。審議の中でも、記念行事については活発な意見交換がなされました。また、近畿支部が発展的解消して、新たに岐阜県支部が発足した(4月1日)ことが承認されました。

議案については、会則の会員定義に関しては再度検討することになりましたが、それ以外の案件については可決されました。

当日の出席者は、会長のほか、司会の幹事長・松村茂治、副会長の丹伊田敏、臼木信子、山本一雄、加藤正克、松川正樹、顧問の馬渕貞利、一社東京学芸大学同窓会の青山直志、各支部からは種市哲(青森県)、柏瀬省五(栃木県)、本多秀吉(神奈川県)、武藤葉子(静岡県)、山本正実(近畿)、竹内仁志(岡山県)、宮地彌典(高知県)、瀬口卓士(大分県)、部長の手塚譲治(総務)、清水研司(会計)、小澤一郎(広報)、二宮修治(組織)、荒川悦雄(事業・情報化推進)の23名(敬称略)、事務職員2名でした。

当日は土曜日の休日でありながら、梅雨入り前の晴天に誘われて、キャンパスのあちらこちらで、学生以外にも小学生・中学生・高校生、そして子供連れの大人まで活動が行われていました。(小澤 記)

写真1 対面による理事会

写真2 挨拶する長谷川正会長(右は司会の松村茂治幹事長)

写真3 出席者一同

写真4 この日のキャンパス(ケヤキ広場)

写真5 この日のキャンパス(プレイパーク)

写真6 この日のキャンパス(総合グラウンド)

写真7 この日のキャンパス(クロマツ通りのアジサイ)

写真8 この日のキャンパス(総合メディア教育館前)

辟雍NEWS

WBC優勝!! 栗山英樹氏特別公演

5月20日(土)14:00に本学中央2号館4階S410 教室においてWBC優勝監督の栗山英樹氏の特別講演がありました。当日は申込者多数のために、他の教室でのライブ配信、学外でのライブ配信もセットされました。

講演の冒頭に本学の國分充学長より東京学芸大学創基150周年記念に際して設置された「栄誉教授」称号の授与が行われました。続いて現役野球部主将から挨拶がありました。野球部グランドの拡張の願いが添えられると、会場がどっと沸きました。

話の中心は、選手の活躍ぶりというよりはアメリカで活躍する選手を招聘する際のやり取りや、小指を骨折した源田壮亮選手との会話、そしてダルビッシュ選手と大谷翔平選手を起用する際のぎりぎりの決断など、選手との間で交わされた「たましい」のぶつかりの様子でした(栗山氏は「たましい」という言葉を何度も発しました)。監督業は「決断すること」と「もっとも嫌な仕事をすること」にあるという栗山氏の真骨頂がそこにあったと感じました。選手との間で交わされた心のこもった対話が人を動かした。これがWBC激闘の中で見せた「侍ジャパン」各選手の躍動の源だったのだと得心しました。

講演後には多数の質問が寄せられました。今後やりたいことは? という質問に対して、「これまで見たこともない何かをゼロから始めたい」と答えたのは、栗山氏が本学卒業後に果敢にプロの世界に飛び込んだ時の気持ちに重なるものと感じました。また、ヌートバー選手招聘に関しては、グローバル化する社会の流れの中での決断であったと述べ、視点の広さを伺うことができました。

最後に、教室で目立たない子どもにどう声をかけるか迷う学生から、同じように出場の機会のない選手にどう声をかけるのかと問われると、一呼吸おいて、自身も教育自習の体験から教室の様子は理解しているとした上で、「あえて声をかけない、選ばれてきた選手のプライドを尊重するから」と...。相手の気持ちや背景を十分に考えたところから絞り出された対応だったのだと実感しました。

「自分のことより、誰かが活躍してくれているのはうれしいことだ」という栗山氏が、今回、本学学生・教職員・卒業生を前に行った講演のタイトルは「人を育てる力」でした。(小澤 記)

写真1 栗山英樹氏講演会のチラシ(辟雍会用)

写真2 祝勝の垂幕(正門前の道路)

辟雍NEWS

神奈川県支部便り No.14

辟雍NEWS

新年度会長挨拶

会 長 挨 拶 2023年4月

辟雍会会長

長谷川 正

皆様お変わりなくお過ごしのことと存じ上げます。

会長2期目の2年目を迎えましたが,昨年度も依然として新型コロナウィルス感染症が終息しませんでしたため,対面での会議は自粛せざるを得ませんでした。全国代表者会議もメール会議としましたが,情報化推進部を設立しオンライン会議の試行を行いました。オンラインではありましたが,委員の方々のお元気なお顔を拝見でき大変うれしく思いました。本会における人と人との交流の大切さを改めて感じています。

コロナウィルスの感染力は依然として強いままですが,政府は新型コロナウィルス感染症を5月から季節性インフルエンザと同じ「5類」に分類することを決定しました。これは,感染による致死率が第1波では5%を超えていましたのが,第8波では0.2%となりましたことが大きな理由です。この致死率の低下は,感染した場合に重症化するリスクが高い高齢者のワクチン接種率(3回)が全国で9割を超えていますことと,治療薬の供給が安定していますことに起因しています。この分類変更に先立って,3月13日からマスク着用が「個人の判断」に委ねられることになりましたが,感染には自身で十分気を付けねばなりません。街を歩く人の多くがマスクを着用しています。また,東京ドームで開催されましたWBCには,連日4万人を超える観客が集まりましたが,ほとんどの人がマスクをして応援していました。本学の卒業生である栗山監督が率いる侍ジャパンのWBC強化試合での大谷選手の衝撃的2打席連続ホームランや東京ドームで開催されましたオーストラリア戦では右翼席の上に設置された自身の看板を直撃する140m超えの特大3ランホームランをTVで観て,今まで野球に関心がなかった方も野球に魅入られたのではないでしょうか。東京ドームに集まった満員の観衆が声出し応援している光景を見ますと,コロナ禍がもうじき終息するという期待が持てます。しかし,まだ油断せずに,感染対策を引き続き十分することが大切でしょう。

コロナワクチン開発のスピードを飛躍的に向上させましたのは,大規模な実用化が可能になりましたm-RNA医薬で,この分野の更なる発展が強く期待されています。このような状況を反映して,日本化学会「化学と教育」1月号に,RNAに関連する技術についての現状と今後の展望に関する特集が組まれました。その「化学と教育」の表紙に,本学自然科学系研究棟の写真が載り,「東京学芸大学は『高い知識と教養を備えた創造力・実践力に富む有為の教育者を養成する』ことをミッション・ステートメントとする教育の総合大学として,日本の教員養成の中核を担っています。教育分野のみならず人文・社会科学,自然科学,芸術・スポーツなど多様な専門分野の教授陣のもと,緑豊かなキャンパスにおいて少人数教育を実践し,次世代の子どもを育成するための人材養成に取り組んでいます。」との説明がありました。

大学は,今年,創基150周年を迎えています。大学の「次世代の子どもを育成するための人材養成の取り組み」を応援していきたく思います。今後とも変わらぬご支援・ご協力のほど宜しくお願いいたします。

新入生の皆様,ご入学おめでとうございます。高校の3年間はコロナ禍の3年間となってしまいましたが,大学での4年間を大いに楽しむと共にこれからの人生に役立つことをたくさん学んでください。皆様のご活躍を期待し,本会も皆様の応援をしていきます。

辟雍NEWS

学芸大学の桜

23.03.20

学芸大学の桜

3月20日に、辟雍会運営委員会がコロナ後初めて対面とオンラインによる会議を行いました。会議室で久しぶりに顔を合わせた委員は、長い間何もなかったかのように挨拶を交わして、何かほっとした気分です。

今年は3月になって暖かい日が続き、桜の開花が早いと言われています。しかし、この日の大学の桜は「まだ早い!」といったところでした。それでも、辟雍会事務所前に堂々と咲き誇る辟雍会岡山支部より寄贈の「醍醐桜」は見事に開花しました。(小澤)

写真1 正門前の様子(3月20日現在)

写真2 正門付近の構内

写真3 事務所前の「醍醐桜」

写真4 「醍醐桜」は辟雍会岡山支部の寄贈による

辟雍NEWS

辟雍会通信第13号

「辟雍会通信」第13号です。

辟雍NEWS

東京学芸大学同窓会新年祝賀会の開催(1月22日)

一般社団法人東京学芸大学同窓会の令和5年新年祝賀会が、去る1月22日(日)の昼に東京ガーデンパレス(文京区)にて開催されました。

会の冒頭に森富子理事長より挨拶がありました。コロナ禍でしばらく開催できなかった本会が3年ぶりに開催できたことの喜びと、開催にあたって感染症予防対策に万全を期し、準備に尽力されたスタッフおよび会場提供者に感謝を述べました。そして、これが出発となってまた新たに会が発展していくことに期待をよせ、スマホやタブレットが普及する時代でも、やはり人と人との交流が重要である、と強調しました。

来賓の東京学芸大学 國分充学長は挨拶の中で、本会から図書館リニューアルに際して協力いただいたことに対する御礼を述べ、大学の動きとして、昨年、令和の日本型教育の教員養成を先導する「教員養成フラッグシップ大学」に指定されたこと、また、次年度に大学が創基150周年を迎えること、それに関連した諸行事や計画があることなどを紹介しました。

冬の晴れ間におよそ90名が出席し、マスク越しに会話が弾んでいました。会場には、学生歌「若草もゆる」のBGMが流れ、団欒の場を心地よく包み込んでいました。辟雍会からは来賓として荒川悦雄事業部長と小澤一郎広報部長が出席しました。(小澤記)

写真1 新年祝賀会会場

写真2 新年の挨拶に廻る森富子理事長

写真3 左から佐々木幸寿副学長 國分充学長 中島裕昭副学長 鈴木聡副学長

辟雍NEWS

会長挨拶

2023 会長挨拶

長谷川 正

謹んで新春のお慶びを申し上げます。

辟雍会会員の皆様におかれましては,お健やかに新春をお迎えのことと存じます。

コロナ禍になってもう3年になりますが,いつ終息するのか,まだ先が見えません。海外ではマスクをせずに日常生活を送っている国も増えてきているようですが,マスクの着用や密を避ける等の工夫をまだ続けた方が良さそうです。

年末年始は行動制限がありませんでしたので,1年前よりも観光地の人出や初詣の参拝者が増加したとのニュースが流れていました。密を避けるために初詣を自粛された方もいらっしゃったかと思いますが,今年は初詣に行かれた方も多くいらっしゃったのではないでしょうか。参拝された神社や寺院の人出は如何でしたでしょうか。参拝者が多い神社仏閣の中には,密を避けるために12月1日から参拝者を受け入れ,新年の3月末までを初詣期間としたところもあるそうです。多くの神社の拝殿の中央には大きな鈴が吊るされ,参拝者が鳴らせるように鈴に麻縄が付いています。鈴の音色は参拝者を敬虔な気持ちにしますが,人と人との間接的接触を防ぐために,鈴に付けた麻縄を取り外した神社もありました。これからは新型コロナウイルスと共存して行かざるを得なくなりそうですので,このような参拝の仕方が普通になるかもしれません。

コロナ禍の3年間は我慢の3年間と言えるでしょう。しかし,そのような中でも,初詣の仕方のように,いろいろな所で新しい工夫がなされてきています。本会も,昨年,web会議開催に向けた試行やバーチャルな組織であるリエゾンオフィスの立ち上げに取り組んできました。リエゾンオフィスの「リエゾン(Liaison)」は「組織間の連絡」という意味です。大学には,教室・学科・研究室等の同窓会,サークル・同好会,クラス会,教職員会等の多くの団体があります。リエゾンオフィスは,これら団体と連携・協力して辟雍会情報を会員の皆様に提供し,本会と会員の皆様との連携を今まで以上に密にすることを目的としています。リエゾンオフィスには,例えば,辟雍会の新たな支部設立を目指している方が集まって設立準備会を作って登録することもできますし,同期会のようなグループも登録することができます。リエゾンオフィスへの登録は,本会ホームページ(https://www.hekiyou.com/)から行うことができます。是非,多くの団体に参加していただきたく思っています。大学は今年創基150周年を迎えますので,リエゾンオフィスを通じて多くの会員の方に情報を提供し,今まで以上に大学を応援して行きたく思います。

2023年の干支は「癸卯(みずのと・う)」です。陰陽五行説では,癸が水の陰のエネルギー,卯が木の陰のエネルギーを意味し,「癸卯」は「寒気が緩み,萌芽を促す年」を表しているそうです。コロナ禍の世の中に,そろそろ希望が芽吹く春がやってきそうです。兎はその跳躍する姿から「飛躍」,「向上」の象徴とされていますので,今年は,辟雍会を兎が跳躍するように大きく飛躍させたく思っています。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

辟雍NEWS

辟雍会リエゾンオフィスのご案内

辟雍会リエゾンオフィスのご案内

リエゾンオフィスは,既設の教室・学科・研究室等の同窓会,サークル・同好会・クラス会等の団体や新規に設立される団体と連携して,辟雍会情報を会員の方々にお届けし,本会と会員の方々との連携を密にするためのweb上のバーチャルな組織です。「リエゾン(Liaison)」は組織間の連絡」の意味です。リエゾンオフィスを通して,大学も応援して行きます。

リエゾンオフィスに登録していただく際には,団体名,代表者,連絡先メールアドレス,会員数,簡単な団体の説明を入力していただきます。下記枠をクリックすると,リエゾンオフィス登録フォームが表示されます。

辟雍NEWS

ホームカミングデー講演(小林晋平先生) 「わかりやすければよいのだろうか?~学問の面白さを伝えるということ~」

11月5日(土)小金井祭初日、3年ぶりに開催されたホームカミングデーの講演会はS410教室で行われ、学芸大学関係者や近隣住民の方々で賑わっていました。國分充本学学長、長谷川正辟雍会会長の挨拶のあと、小林晋平先生が登壇され、標題の講演が始まりました。小林先生は2015年に本学へ着任され、現在に至るまで基礎自然科学講座物理科学分野准教授として教鞭をとっておられます。小林先生のエネルギッシュなトークは講義でも学生たちに大人気です。またYouTubeやテレビの画面を通しても先生の魅力は広く知られているところです。先生の詳しいプロフィールはホームページに掲載のパンフレットをご参照ください。

講演では現在教育界で使われる「わかりやすい」といった言葉に潜んだ本質的な課題から、「わかりやすい」で終わらせない学問の面白さをどう伝えるべきかを聴衆に投げかけました。物理学の世界を超えた課題でした。

講演の司会にあたった基礎自然科学講座物理科学分野教授の荒川悦雄先生(本会の事業部長・情報化推進部長)のコメントを紹介します。

----

高校物理基礎の教科書の目次から始まり、各項目が意味ある順序により構成されている全貌を俯瞰させることを強調しておりました。驚いたのはご自身の講義で使用されているという設問集の中身でした。なんの変哲もない、ごく普通の例題が並んでいました。教えやすい内容のところだけを薄く選んだ「ただの知識」ではなく、分厚い内容で「人格を伴う教養」へと発展させることを勧めておりました。「良い問い」を立てるなど、あの手この手を惜しむことなく教えてくださいました。

コツコツと書き溜め、蓄積してこられた言葉の数々は、心を揺さ振り、学ぶ幸せを確認するものでした。「やる気の無料配布」は私にも到達しました。「結局のところ、どれだけ時間を費やすかです。」と締めくり、教育者は「遠足の引率者だ」と仰っていました。

辟雍NEWS

辟雍会通信第12号

「辟雍会通信」第12号です。

辟雍NEWS

辟雍会WEB会議の試行

11月に入るとコロナ以前は辟雍会全国代表者会議が開催されていましたが、今回も会議は書面会議となりました。一方で、WEB会議の試行(Zoom)が5日の午前10時から40分間行われました。初めての試みです。長谷川正会長、荒川悦雄情報推進部長そして事務所の方々が中心となって機器設定がなされ、会議には遠方の方も含め21名の会員が参加しました。

長谷川会長が司会・進行を務め、参加者全員の発言、発信がありました。各支部の動きの報告もありました。画面越しとは言え、会員諸氏と顔を合わせることができたのは幸いでした。そして、やはり対面に準じたこのような会議は必要なものと実感しました。

会長より、今後もこうした形で本会の情報交換・運営を図ってといきたいとのまとめがあって、試行的な会議を閉じました。次回の企画が待ち遠しいところです。(広報部長 小澤一郎)

辟雍NEWS

「辟雍会通信」第11号

「辟雍会通信」第11号です。

辟雍NEWS

ホームカミングデーを開催

辟雍NEWS

「辟雍会通信」第10号

「辟雍会通信」第10号です。

辟雍NEWS

「辟雍会通信」第9号

「辟雍会通信」第9号です。

辟雍NEWS

会長挨拶

辟雍会会長

長谷川 正

皆様お変わりなくお過ごしのことと存じ上げます。

2020年4月に会長に就任し1期目の任期が満了となりましたが,引き続き会長を務めせていただくことになりました。今後ともどうぞ一層のご指導,ご支援を宜しくお願いいたします。

振り返りますと,この2年間は,新型コロナウィルス感染症の流行と拡大のため,対面式の集まりを自粛せざるを得ず,全国代表者会議も理事会・幹事会等も対面では開催できず,活動が制限された期間となってしまいました。2019年12月に中国武漢市で新型コロナウィルス感染者の第1例目が報告されてから, 僅か数ヶ月の間に世界的な流行となり,会長就任直後の2020年4月早々に東京,大阪,神奈川,埼玉,千葉,兵庫及び福岡の7都府県で緊急事態宣言が発令され,それが4月中旬には全都道府県に拡大されました。これさえ乗り切ればコロナ禍が終わると誰もが信じていたのではないでしょうか。しかし,感染者が減少しても,また急な増加となるうねりが起こり,今は第7波の到来が懸念されています。こんなにコロナ禍が長期化するとは誰も予想していなかったと思います。大学では,緊急事態宣言発令に伴って学外者の入構を制限し,それがまだ続いています。今期は対面式での全国代表者会議等が開催できますことを願っていますが,オンライン会議を含めて,今後の会議の持ち方と本会活動の活性化策を検討していく所存です。

学校では,新学習指導要領に沿った教育が始まっています。この開始時期がコロナ禍の始まりと重なり,休校措置もありましたので,先生方はさぞご苦労されたことと思います。今回の改訂では「『主体的・対話的で深い学び』の実現に向けた授業改善を推進すること」が求められています。この授業改善では「話し合い」が重要な学習活動ですが,給食時は黙食,授業中も児童・生徒はマスクを着用しなくてはならず,また,オンライン授業となる時もあり,話し合いの実現に工夫をされたことと思います。話し合いのような,今まで当たり前にできていたことが制限されているコロナ禍では良いことは何もないように思えますが,このような中でも次に繋がることを見つけられています。先日,高校の先生から「コロナ禍でなかったらオンライン授業はしなかっただろうが,オンライン授業では,生徒が理解し難いところの録画を何回も見て理解していた。これはオンライン授業のメリット」とのお話を聞きました。コロナ禍の不自由な環境を,今まで気が付かなかったことを見出す良い機会と捉えて,辟雍会を更に発展させる何かを見つけたく思います。

学校での先生方のご努力と同様に,科学や医学分野での研究も着実に進められています。最近,国内の製薬会社が新型コロナウィルス感染症経口治療薬を開発し薬事承認を厚労省に申請中とのニュースがありました。感染症は古くから知られており,旧約聖書にも記述があるそうです。ウィルスを撲滅できなくても,インフルエンザウィルスに対するようなワクチンや治療薬が開発できれば,ヒトはウィルスと共存して行くことができるはずです。早くマスクなしで過ごせる平穏な日が戻りますことと,会員の皆様のご健康をお祈りいたします。

人間社会での軍事侵攻は絶対にあってはならないことです。困難に直面されているウクライナの皆様に心よりお見舞い申し上げます。事態が一刻も早く平和的に解決し、平穏な日々が戻りますことを祈ります。

辟雍NEWS

任期満了に伴う辟雍会会長の選出について

2022年3月で,現会長長谷川正氏の1期(2年)の任期が終了します。

このことにより,辟雍会会長候補者推薦委員会は理事会に委任し,2022年2月末までに新会長を選出の運びとなりました。

結果,長谷川正氏が選出され再任となり,今後2年間(2022年4月1日~2024年3月31日)会長として就任されます。

会長就任2期目(2022/4/1~2024/3/31)にあたって,会員共々本会のさらなる発展を祈念するところです。

辟雍NEWS

「辟雍会通信」第8号

「辟雍会通信」第8号です。

辟雍NEWS

学大スポーツ 第151号

学大スポーツ 第151号です。

辟雍NEWS

2022会長挨拶

長谷川 正

謹んで新春のお慶びを申し上げます。

辟雍会会員の皆様におかれましては,お健やかに新春をお迎えのことと存じ上げます。

コロナ禍となってから,もう2年が過ぎてしまいました。この間,新規感染者数が減り新型コロナウイルス感染症が収束すると期待していました時もありましたが,感染者がまた増え,次の波が襲来するということを繰り返して来ました。いつになったら終息するのでしょうか。東京都の新規感染者数は,昨年10月中旬から50人以下の日が続いていましたが,年末になって増え始め1月4日には157人,5日には390人とこの原稿を書いているうちに急激に感染者が増えて来ています。沖縄県では5日の感染者が623人にも上り,再度緊急事態宣言が出されそうな状況になって来ました。元旦の初詣の人出は,どこの神社も寺院も昨年に比べ大幅増のようでコロナ禍前の水準に戻ってきたように感じました。ニュースで明治神宮,浅草寺,成田山新勝寺,大宰府天満宮などでの初詣の様子が流れていましたが,どこも人が溢れていました。参拝者は皆マスクをしていましたが,非常に「密」な状態で映像を見ているだけでも感染拡大が心配になりました。オミクロン変異株による市中感染も広がって来ていますので,第6波が来そうです。第6波が来ても,波のピークがそんなに高くならずに過ぎ去るのを願うばかりです。

この2年を振り返りますと,市中感染,クラスター発生,緊急事態宣言,飲食店の時短営業等,話題は新型コロナウイルス感染症に関係した暗い話題が多くなりがちですが,ウイルスの構造決定,RNAワクチンの開発,抗ウイルス経口薬の開発等,短期間での科学・医療面での進歩がありました。このような大きな進歩ではありませんが,私達の身の回りでも変化がありました。シェアリングエコノミー型の宅配サービス,店員のいない店,レジに並ばなくても料金が払える店,今まで扱われていなかったラーメン・カレー等の冷凍食品を販売する自動販売機が現れました。これらは,コロナ禍が長引かなかったら必要とされたでしょうか。自宅に居てのオンライン授業も変化の一つでしょう。また,外出時のマスク着用が日常化し,スーパーやコンビニでソーシャルディスタンス確保のためにレジ前の床に描かれた足型,店の入り口に置かれているアルコール消毒液も違和感がなく受け入れられていると思います。これらは日常生活の中にもう定着している光景と思います。以前は,マスクと言えばアベノマスクのような布マスクが主流でしたが,不織布マスクやカラーマスクが普通となり,4日早朝に小笠原で起こった震度5強の地震を解説した気象庁職員がつけていた口元が見えるゴーグルのようなマスクも出てきました。コロナ禍でなければゴーグルのようなマスクは出てこなかったでしょうが,今はマスクの機能を有していればどんな形や素材のマスクでも違和感なく受け入れられています。これは,人が社会と一緒になって苦境を乗り越えようとしている表れでしょう。マスクを外して大勢で楽しい会話ができる日が早く来ますことを祈ります。

本辟雍会も,コロナ禍では全国代表者会議を含めて対面での会議開催を自粛せざるを得ず,このため活動らしい活動ができない2年間でした。資料を郵送しての文書会議をしてきましたが,コロナ禍がまだ長引くようなら,オンライン会議も検討して行きます。人と人との交流が本会の基盤ですので,交流の活性化策も探りたく思います。一昨年から「辟雍会通信」を発行しています。「辟雍会通信」は,支部代表の方にword原稿をお送りし,各支部の便りを追加して支部会員の方にお送りいただいています。支部代表の方にはご苦労をおかけしていますが,支部活動のご案内や支部会員からの寄稿を掲載する計画をされるなど,会員間の交流の活性化を図ってくださっています。コロナ禍が終息し,支部会員の方がお集まりになる総会や懇親会開催のご連絡に「辟雍会通信」を活用していただける日が早く来ますことを願っています。

今年は,虎のように強く前に進める年にしたく思います。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

辟雍NEWS

「辟雍会通信」第7号

「辟雍会通信」第7号です。

辟雍NEWS

「辟雍会通信」第6号

「辟雍会通信」第6号です。

辟雍NEWS

「辟雍会通信」第5号

「辟雍会通信」第5号です。

辟雍NEWS

「辟雍会通信」第4号

「辟雍会通信」第4号です。